5

「是的。」

「那是妳怕她的唯一原因嗎?她的身材?」

一雙肥胖的手忽然蓋在她手上,親切地撫著她的手指。「我很清楚沮喪的滋味。我經常感到沮喪。如果妳悶在心裡,它會像癌細胞一樣不斷擴散,將妳吞噬。」

「不然是誰的事?」蘿莎忽然生起無名怒火,繼續追問。「妳女兒描述了兩個相親相愛的姊妹,其中一個藉著撒謊欺瞞來強化自己的信心,另一個則不敢向別人說不,以免別人不喜歡她。她們家裡是發生了什麼事,怎麼會使她們變成這樣?當時妳又在何處?大家都在哪裡?她們兩姊妹只能相依為命。」她從門縫間看到赫伍德太太緊繃的嘴唇,她不屑地搖搖頭。「恐怕是妳女兒誤導了我。我是聽了她的說法,才會以為妳是個救苦救難的大善人。」她冷笑著說,「看來妳也只是個偽善者。再見,赫伍德太太。」

「嗯,應該是吧。」

「不是。我指的是在此之前。」

「我當時正好因經期不順而苦惱不已,」赫伍德太太坦然說,「我在醫院無意間遇見了奧莉芙和吉宛。那是我最後一次見到她們。吉宛急著想避開。她試圖裝成是自己去做婦科的檢查,不過我還是看得出來是奧莉芙有問題。那可憐的女孩淚流滿面。」她不以為然地嘖嘖作聲。「不讓她生下來真是不應該。當然,那也可能是凶案的原因。案發的日期一定是她原本的預產期。怪不得她會情緒失控。」

「為什麼?」

「我也這麼想。除了一點——」她若有所思地補上一句,「奧莉芙和我在一起時,沒人敢捉弄我。」

「噢,」懷特太太驚訝地說,「妳這麼想嗎?」她噘了噘嘴。「不對,」她說,「我確信妳的推論不對。她只是想打聽有關於性方面的問題。我告訴妳,她的眼神看來色瞇瞇的。」

「吉宛會做這種事嗎?」

「妳一定曾經愛過他。」奧莉芙的聲音變得像在哼小調。「妳不曾愛過的人妳無法恨他,頂多只會不喜歡他,或避開他。真心的仇恨就如真愛,會吞噬人的。」她用碩大的巴掌將玻璃上的霧氣拭去。「我想,」她一副理所當然的口氣繼續說道,「妳來找我,是想知道殺人到底值不值得。」

「請坐,」懷特太太優雅地坐在一張安樂椅上。「我並不是以身為奧莉芙的朋友為恥,」她解釋道,「我只是不想談起此事。社會大眾總是喜歡打破沙鍋問到底。他們一定不肯相信我對那件凶案的始末一無所知。」她端詳著自己指甲上塗的油彩。「妳知道,我在凶案發生時已經有三年沒與她碰面,案發後也沒再見過她。我實在不知道自己能提供妳什麼值得參考的消息。」

「好。她為什麼人緣那麼差?」

「什麼謊都有。」

蘿莎將手提袋與公事包丟到後座。「他們一定很以妳為榮。」她伸出手。「謝謝妳提供寶貴的時間,懷特太太,別擔心,我會非常謹慎地使用妳所提供的資料。」她俯身跨入駕駛座,將車門帶上。「還有最後一個問題想請教妳,」她將車窗搖下,滿臉真誠地問道,「能否請教一下妳的娘家姓?這樣我可以從布里吉修女提供的名單中剔除妳的名字,免得不知道是同一個人而再度來麻煩妳。」

「妳不信任別人。妳沒有錯。信賴別人會自討苦吃,這事我清楚得很。」

「如果有,我們早就說出去了。」

「我記不起來了。」

蘿莎在筆記本上畫著胖嘟嘟的小孩,想著那不受歡迎的胎兒。「她是怎麼對人百依百順的?」

蘿莎笑了。「這麼說,搬到這裡來算是一種文化的衝擊了。」她打開車門。「妳曾經回過道林頓嗎?」

在赫伍德太太拉開保險鏈,並打開門時,蘿莎更加確信自己的推斷。赫伍德太太狐疑地望著蘿莎。「什麼事?」

「她都撒些什麼謊?」

「我想,妳一定會將這種行為解釋成是問題家庭的徵兆。」她帶著詢問的眼神望向蘿莎,蘿莎也頷首認同。「沒錯,我也有同感。那太反常,連琥珀的百依百順也不是正常現象。我必須強調,我沒目睹過奧莉芙大吃大喝或琥珀的百依百順,這些都是聽澤樂婷和她朋友說的。不過我對她們的古怪行徑還是有點憂心,因為有幾次我到學校接澤樂婷時見過吉宛與羅伯.瑪汀夫婦,澤樂婷也曾到過他們家。這對夫婦很奇怪。他們很少交談。他住在他們家一樓的後廂房,她和兩個女兒則住在前面臥房。據我所知,夫妻倆是透過奧莉芙與琥珀來溝通。」她看到蘿莎訝異的表情,於是頓了一下。「沒有人跟妳說起這件事?」

蘿莎原本想將她所聽的傳言脫口說出來,不過總算在說出口時忍住了。「妳都雕塑些什麼東西?」

「為什麼?這是真心話。」

蘿莎不確定該如何回答,只點點頭。

「真好笑,」懷特太太說,「妳這麼一說,我倒覺得她的確常問東問西的。她總想打聽我父母是不是常牽手、接吻之類的,還想知道我有沒有聽過他們做|愛。」她噘了噘嘴。「沒錯,現在我想起來了,我就是因為這樣才不大喜歡她。她老是想打聽我父母多久做|愛一次,而且她在問時還會將臉湊過來,緊盯著我瞧。」她身體打了個顫。「我一向很痛恨她那種樣子。她的眼神很貪婪。」

奧莉芙的撫觸並沒有強制性。只是在表達友誼,是支持與鼓勵,而不是威逼壓迫。蘿莎也按了按那肥胖溫暖的手指頭表示感謝,然後將手抽回來。她原本要說:不是沮喪,只是工作過勞與疲憊;但想想只木然地說:「我也很想做妳所做的事,殺人。」沉默了許久。她自己的告白令她震驚。「我不該說這種話。」

奧莉芙盯起眼。「改變心意不想寫那本書了?」

「她每一科都及格了沒錯,不過我不覺得她的成績有什麼好炫耀的。」她的口氣有些酸溜溜。「如果她真的那麼聰明,為什麼不能找個像樣的工作?我母親說,她到派狄超市購物時,每次遇到奧莉芙替她結帳就覺得很彆扭。」

蘿莎搖頭。

「我們自己整修的。我老公從事的是建築業。或是說以前是,」她說,「他在十、十二個月前被裁員了。我們運氣不錯,賣了另一棟房子,沒虧損太多,趁便宜買下這一棟。而且是用現金買的,沒有房貸,所以我們不像其他失業勞工過得苦哈哈的。」

「因為他拋棄了妳?」

她臃腫的臉上露出憐憫的神情。「待在這種地方的好處之一就是:不會有男人來打亂妳的生活。當然,也就不會受到干擾,丈夫、男友,全都在外頭,妳不會因為男女關係而苦惱痛心。」她噘著嘴回想著。「妳知道,我一向很羨慕修女。如果能與世無爭,日子會好過多了。」

「沒錯。不過,琥珀的人緣本來就很好。」

「什麼?」

「能否請妳問問看?如果她願意,請打名片上的電話通知我。」

「呃,會啊,當然會。我覺得很震驚。」

他點點頭。

「www•hetubook•com•com黏土。」奧莉芙將菸叼在嘴邊,動手將沾在胸前的污漬剔除。「妳以為他們為什麼稱呼我為女雕刻家?」

「他還好。」

「要怎麼做才能說服妳把這本書寫出來?」

「我可以不用寫這本書,妳知道,如果妳不要我寫我就不寫。」

「每樣東西——牆壁、門、天花板每樣東西——全都漆成白色。簡直像手術房,冰冷一塵不染,也毫無任何色彩。房內沒有掛過任何的圖畫,因為我在牆上沒看到任何痕跡。」她打了個顫。「我不喜歡那樣的房子。死氣沉沉的。」

「什麼都有。」她看出蘿莎滿臉不耐煩。「唉,真是,這很難解釋。她總是會瞎掰一堆故事。我是說,她一開口,就會掰一堆的故事。呃,我想想看。她就常說那些根本子虛烏有的男朋友,還說他們全家在暑假時到法國度假,其實卻根本就是待在家裡;她還一直提到她養的狗,事實上大家都知道她沒有養狗。」她作了個鬼臉。「而且她也常常作弊。這一點很令人厭煩。她會趁妳不注意將妳的作業簿偷走,抄襲妳的點子據為己有。」

「天啊,不會!」

赫伍德先生沉思了許久。「然而,」他緩緩地說,「實在沒有必要假裝我們認為她真的殺了琥珀。我曾為此事到警察局去,妳知道,我告訴他們,不大可能是她殺的。他們說我的質疑是過時的資料。」他悶哼了聲。「當然,他們說得也沒錯,我們與他們家已經五年多沒往來了,而且那五年間,兩妹妹或許早已反目成仇。」他緘默了下來。

「沒錯。不過如果沒有足夠勇氣,就沒有這種意志了。」她黯然一笑。「我甚至連自殺的勇氣都沒有,而有時候我覺得自殺是唯一明智的抉擇。」

「這一點令人很難以置信,懷特太太。除非她在這十年間有了劇烈的轉變。妳也知道,我去見過她。她對瑣事毫無興趣,也不喜歡談她自己。她只想知道我的事,及我在做什麼。」

她決定低頭。「我們再回頭談案發當天吧。」她提議。

「妳想要殺誰?」這問題在她們之間的空氣中振動,像只被敲響的鐘。

「那是什麼?」蘿莎問。

桌子對面傳來一聲悶哼。「什麼情趣啊?妳可知道我父親的口頭禪是什麼?『太不值得了』。他以前沒事就把這句話掛在嘴邊,我母親被他煩得都快瘋了。對妳而言,這句話倒是事實。無論妳喜歡的人是誰,他顯然對妳是有百害無一利,太不值得了。」

「我也不曉得有多少人知道這件事。當然,她在人前會裝作若無其事。老實說,要不是澤樂婷告訴我,她看到瑪汀先生的書房中有張床,我也看不出來他們夫妻已經貌合神離。」她蹙著眉。「不過事情總是這樣,對不對?一旦開始懷疑,則所見所聞都會證實妳的懷疑。他們不曾同進同出,唯一的例外是參加家長會,不過那時也總是會有其他人夾在他們之間,通常是學校的老師。」她不大自在地笑了笑。「我以前常常會觀察他們,妳知道,沒有惡意——我老公可以證實這一點——我只想證明自己的推測是否錯了。」她搖搖頭。「我的結論是他們彼此看不順眼。他們不只是互不交談,簡直就是形同陌路,連撫觸、交換個眼色都沒有。妳想,那合理嗎?」

蘿莎思索了片刻。「奧莉芙的父母會接吻與摟抱嗎?」

蘿莎拿出來錄音機。「我會將整個訪談過程錄音。如果妳自己也有錄音機,妳也可以同時錄音,不然我就轉錄一卷寄給妳。」

「他有沒有告訴妳,他看到屍體時吐了出來?」她的音調有點不大一樣。是沾沾自喜?蘿莎不敢確定。似乎不像是沾沾自喜。

「我想,問題出在她身上。我一直在猜一定是他有外遇,被她發現了,不過我要強調那只是我的揣測。他長得很帥,很好相處,當然,他也在外頭工作。而她,就我所知,根本連個朋友都沒有,或許有幾個點頭之交,不過很少有人去找她。她喜怒哀樂都不形於色,真的滿討人厭的。不是那種讓人有好感的類型。」

「同意。」

奧莉芙臉上閃過一絲笑意。她不再去理會衣服上的污漬,聚精會神地凝視著蘿莎。「妳怎麼了?」

「妳喜歡她嗎?」

「我懷疑。我沒有勇氣殺人。」

奧莉芙聳聳肩。「因為那一直埋藏在妳心中。就如我剛才說的,把事情悶在心裡對妳不利。可惜妳不是天主教徒,不然可以去向神父告解,那可以讓妳馬上覺得好過些。」

蘿莎忽然笑了出來。「老實說,琥珀開始讓我覺得有點不自在了。她聽起來好得像是仙女下凡。她到底有什麼過人之處?」

「我不知道。或許因為她習慣於保護別人。」她友善地笑了笑。「妳想,令堂是否願意與我談?」

奧莉芙拿出另一根菸,用原本那一根點燃。「他們逮捕我。」

「不大喜歡。」懷特太太歎了口氣。「這麼說太不厚道了,對不對?聽著,妳一定不能提起我的姓名,好嗎?我是說,如果妳讓我曝光,我就不再說下去了。我不想讓奧莉芙知道我對她的真實看法。那很傷感情。」

「天啊!」她吁了口氣。「他的法律顧問對此隻字未提。」她思索了一陣子。「這麼說,吉宛以前一定曾痛打過琥珀,否則他無憑無據,不可能提出這樣的指控,對吧?」

「對不起,」蘿莎歉然笑著說。「我無意與你們抬槓。我只是想找出真相。有太多疑點令人無法信服。我是說,例如,為什麼羅伯.瑪汀在案發後還繼續住在那棟凶宅?照理說他應該巴不得搬得越遠越好。」

「或許他只是和我們一樣,不相信奧莉芙會殺琥珀。」

「人。」

「好吧。」蘿莎走出門,站在碎石路上。「這間房子好雅緻,」她熱切地說著,抬頭望向門廊上的爬藤植物。「妳以前住在哪裡?」

「沒錯,」蘿莎平靜地說,「非找他們談不可。」她將咖啡杯擺回桌上。「我能否再問三個問題?問完之後我就不再打擾你們了。第一,你們能否想到有什麼人能提供我消息的?」

「有沒有什麼特別的?關於她自己?別人?她父母?」

「妳不能抽菸嗎?」

蘿莎端詳了她一陣子。「希望妳不會想拿釘子去刺那個人偶,」她淡然一笑說。「如果依我今天的感受看來,已經有人在施巫術對付我了。」

「正好相反,」蘿莎說著,也站起來。「妳幫了個大忙,感激不盡。」

懷特太太臉色開朗了些。「噢,可以。反正那也是千真萬確的事實。」

「我父親很懶,所以才讓我母親在家中發號施令。」她以一隻手靠在門柱上維持平衡。「他還有一句名言,也是我母親最痛恨的一句,就是:『如果可以明天做,千萬不要今天做。』」她淡然一笑。「結果,當然,他也就越來越沒出息。他只知道憑自己的感覺過活,毫無責任感。他應該去讀存在主義的hetubook.com.com。」她說得極為悠緩。「那可以讓他知道人應該積極做出明智的抉擇與行動。我們都是自己命運的主宰,蘿莎,包括妳在內。」她輕輕點點頭,然後掉頭離去,拖著那把鐵椅子,吃力地與警衛走回囚房。

蘿莎在筆記本上塗鴉,她畫了一個胖嘟嘟的小孩子縮在氣球裡面。莫非墮胎是奧莉芙想像出來的?將琥珀不要的孩子聯想成她自己的?沉默了良久。她替那畫中的小孩子再描上笑臉,不假思索地說出口。「問題不在我喜歡的是誰,」她說,「而是我喜歡的是什麼。問題是我要的是什麼,而不是我要的是誰。」話一出口她就懊悔了。「那無關緊要。」

「如果琥珀不是奧莉芙殺的,」蘿莎追問,「那會是誰殺的?」

懷特太太搖搖頭。「那只是浪費時間。她不會同意的。」

門猛然被推開,兩人都嚇了一跳。「時間到了,女雕刻家。走吧,該進去了。」警衛的聲音在寂靜的房間內響起,她們辛苦營建起來的親密感又化為烏有。蘿莎覺得一肚子火,也看得出奧莉芙滿臉不悅。不過已錯失良機了。

「即使妳認為她是無辜的也一樣?」

「赫伍德太太?」

奧莉芙搖搖頭。

「不妨這麼說吧。如果妳想看鬼,就會看得到。如果妳不想看,就看不到。」她拍拍頭。「全都在一念之間。我老爸常看到粉紅色的大象,不過從來沒有人說我老爸的房子鬧鬼。」

「那有關係嗎?」

蘿莎點點頭。「告訴我發生了什麼事。」

「這種事經常發生嗎?」

懷特太太扯弄著裙子。「就是閒聊吧。」她答不上來。

「因為門鎖著?」

「我們能住在這裡真是萬幸,」懷特太太自豪地說。「這棟房子的價格我們根本付不起,前任屋主因為周轉失靈,急需變賣房子求現,所以價格比原來還便宜兩萬五千英鎊賣給我們。我們在這裡住得愜意極了。」

「不過我並不想寫關於她的書,小姑娘。」

「他找到其他工作了嗎?」蘿莎憐憫地問。

「為什麼不寫?」

蘿莎開車再度回到列凡路。這次二十二號的房門半開著,一個少婦在庭園中修剪樹枝。蘿莎將車停妥走了下來。「嗨,」她舉手打招呼。她希望先友善地見個面,可以使這位少婦不會像她鄰居一樣拒人於千里之外。「我叫蘿莎琳.蕾伊,前幾天來過,不過妳不在家。我知道妳時間很寶貴,所以我不會打斷妳的工作,妳能否邊工作邊和我聊聊?」

「我說我與奧莉芙不熟,那是事實。她到過我家五六次,其中兩次是參加澤樂婷的慶生會,其他三四次是喝茶。我不大喜歡她,笨手笨腳的,動作很慢,很難與她交談,也沒有幽默感,老實說,她根本就沒有吸引力。這麼說或許聽來很不厚道,不過話說回來——不喜歡就是不喜歡,想裝也裝不出來。我在她與澤樂婷的友誼無疾而終後,並不覺得遺憾。」她停下來回憶往事。

「我父母的事?」懷特太太嗤之以鼻。「當然不會實話實說了。其實連我自己也不知道。每次她問起時,我總是說,有啊,他們昨天晚上有做|愛,藉此打發她。大家都這麼做。後來這種問答變成一種滑稽的遊戲。」

澤樂婷.懷特假裝仔細看那張名片,然後退回給她。「恐怕不方便,謝謝。」她說話的口氣好像是基督徒在證道。她準備將門關上。

蘿莎將眼光由那蒼白的臉上移開,望向窗外的景致。她緘默了良久,在心中盤算著。她想,自己或許猜錯了。然而……然而她似乎可以清楚地看出來,奧莉芙當年是個鬱鬱寡歡的孩子。她勉強擠出一絲笑容。「奧莉芙顯然和妳最親近,或許,除了她妹妹之外。妳想這是為什麼?」

這段訪談恐怕會像拔牙一樣了,既緩慢又痛苦。「她是否曾試著交朋友,或是根本不在乎?」

蘿莎逕自走入布置雅緻、採光極佳的客廳。一面落地窗可通向陽台。屋外是花木扶疏的庭園,與遠方的平疇綠野及牛群融為一體。「這裡景觀真好。」她在懷特太太跟過來後說道。

「妳希望能找到他嗎?」

「噢,是的,」蘿莎充滿感情地說,「恨意與愛意一樣有強烈的身體語言。」

「妳必須與警方談談,」赫伍德太太說。「他們知道得最清楚。」

「我打電話到警察局,告訴他們我的地址,說屍體在廚房裡。」

「如果妳肯告訴我犯案動機。」

蘿莎玩弄著手中的鉛筆。奧莉芙太機伶了,她想,無法與她談她生命中的男人,如果有這麼一個人的話。她提及她曾墮胎,是否確有此事?「不過卻比較沒有情趣。」她說。

老天,真是優柔寡斷!蘿莎不禁想到,奧莉芙想必早已看出來這個朋友不值得交往了。「這樣吧,我告訴妳我會怎麼使用妳提供的消息,妳就知道沒什麼好擔心的了。妳剛才說妳不大喜歡她。我在書中就會寫:『奧莉芙在校時人緣不佳。』這樣妳能接受嗎?」

蘿莎不打算將這段談話錄音。她怕這個婦人會因而打退堂鼓。「告訴我她在學校的表現如何,」她說著,取出紙筆。「妳們在同一班嗎?」

「呃,我想大概沒什麼關係。不過只能談半小時。我三點半必須去接孩子。」她打開門,將狗拉到一旁。「請進。客廳在左邊。我先把布摩關到廚房,否則牠會鬧得我們無法交談。」

赫伍德太太看著蘿莎,重重歎了口氣。「妳剛才問我,當他們家問題叢生時,我人在哪裡?親愛的,我在帶自己的孩子啊,如果妳自己有小孩,妳就知道照顧小孩已經夠辛苦了,哪有閒工夫去管別人的閒事。我現在的確覺得有點遺憾,當時沒有出面表達意見,不過,老實說,我又能怎樣?反正,我覺得那是學校的責任。」她將雙手一攤。「不過話說回來,當個事後諸葛亮太容易了,當時誰能料到奧莉芙會做出這事來?我不認為有人能體認到她承受了多嚴重的情緒困擾。」她將手垂下來,擺在腿上,無奈地望著她先生。

「我想談談妳的房子。」

「她為什麼想知道這種事?」

「她不在乎。她一向默不作聲,妳知道,就是在別人聊天時靜靜地坐在一旁看著。大家都不喜歡她那種樣子。老實說,我們都很怕她。她比我們高大許多。」

「什麼樣的人?想像中的人或妳認識的人?」

再度陷入沉寂,她開始發覺奧莉芙的緘默令人透不過氣來。那是種持久戰,想逼她先開口。然後呢?

「什麼事?」那位少婦將前門稍微推開,一手牽著狺吠不已的狗。她像個病美女,臉色蒼和-圖-書白,容貌姣好,一雙灰色的大眼睛,一頭亮麗的金髮。

「這麼說奧莉芙是想確認?」

「那妳一定鬆了一口氣。」她的口氣很明顯話中帶刺,幸好懷特太太渾然不覺。

兩人再度陷入沉默。令人毛骨悚然的沉默。「他們找到我外甥了嗎?」最後奧莉芙開口。

他淡然一笑。「只有在有人又提起這件陳年往事時才會。我們早已將之拋諸腦後。她簽下自白書,俯首認罪了,這點是不爭的事實。」

「那或許是因為她身在牢中,而妳是她唯一的訪客。」

「噢,她一定猜得出來是我。反正,在學校時會跟她交談的就只我一個。」她收下那張契約。「我不知道該怎麼說。」

蘿莎點點頭。

「沒有,」她說。「他沒提起這件事。」

「我不想被牽連。」

「沒有。」

「言之有理。反正,畫張圖會更有幫助。」她回到車上拿出紙筆,遞給那位少婦。

「我和妳的一個鄰居交談過,海斯先生。妳記得他嗎?」奧莉芙點點頭。蘿莎繼續說:「如果我沒搞錯,據他所說,琥珀的孩子被一個姓勃朗的人所領養,那人後來舉家移民澳洲了。我想這就是為什麼克魯先生一直找不到他。好大的地方,名字又很平凡。」她停頓了片刻,但奧莉芙仍悶不吭聲。「妳為什麼想知道?有沒有找到他,對妳有差別嗎?」

「噢,老天!」那少婦鄙夷地說。「有時候我真希望自己沒有買下那棟鬼房子。妳是什麼人?來做靈異研究的嗎?那些靈媒全是些神經病。他們似乎認為我們家的廚房充斥著那些可怕的東西。」

她們一起走到門口。

蘿莎納悶不已,這席話到底又暗藏何種玄機?

蘿莎以鉛筆頭敲打著牙齒。「妳說在校時奧莉芙只和妳交談。妳們都談些什麼?」

「噢,老天,我毫無概念。我母親說是因為我讓她想起琥珀。我自己沒那種感覺,不過看過我們三個人在一起的人都說,琥珀看來比較像是我妹妹,而不像奧莉芙的。」她又陷入回憶中。「我母親說得或許沒錯。在琥珀也入學後,奧莉芙就比較少和我跟進跟出的了。」

「她會不會以大欺小?」

奧莉芙凝視著她。「這打消不了妳想殺人的念頭。」她剝絲抽繭地分析。

赫伍德太太不耐煩地悶哼了聲。「妳還是進來吧,不過我警告妳,我要求妳將這次談話的記錄發表前先讓我過目。我可不會讓妳將妳對奧莉芙的個人觀點,強加在我頭上。」

赫伍德先生搖頭。「那我就不得而知了。案發後我們就沒再見過他。或許,他後來也相信她有罪了。」他揉搓著患有關節炎的手指頭。「我們大家所面臨的問題,是很難接受我們所認識的人可能犯下這種駭人聽聞的案件,或許那正顯示我們的判斷力有多麼不可靠。我們在案發前就認識她了。我想,妳應該是在案發後才認識她的。無論是案發前還是案發後認識她,我們都看不出她有性格上的缺陷讓她殺妹弒母,我們只想找藉口。不過,我想,到頭來還是找不出任何藉口的。她並不是警方逼供刑求才寫下自白書的。就我所知,他們反倒要她別急著寫,等她的法律顧問在場時再說。」

「不是。」

當然傷感情了,蘿莎想,但妳又為什麼會在乎呢?她從公事包中取出幾張印有她地址的信紙,寫了幾行字,然後簽署畫押。「『我,蘿莎琳.蕾伊,住在上述地址,同意將澤樂婷.懷特太太所提供的資料當作機密,無論在口頭上或書面上,目前或日後,都不會透露她是我的消息來源。』好了,這樣可以嗎?」她勉強擠出一絲笑容。「如果我違約,妳可以告我,要我賠償一筆天文數字。」

「不是只有他一個人吐。」沉默了半晌。「我原本想替他們弄點茶,不過茶壺在廚房。」她的眼光移向天花板,或許是自覺說了些無趣的話題。「事實上,我滿喜歡他的。只有他還和我說幾句,警局其他人當我既聾又啞。他給了我一份三明治。他還好啦。」

赫伍德太太搖頭。「我在她離校後對她的事真的就不大清楚了。妳必須去找她的同事談才行。」

「好,那我們開始吧。」

「他做了什麼事?」

赫伍德太太沒有答腔。

懷特太太聳聳肩。「她很親切。」

「妳說得很肯定。」

「他有沒有對妳兇?」

蘿莎不想再談這話題。「她會說謊嗎?」

蘿莎費了好一番工夫才找到赫伍德家。她先開車到道林頓區的圖書館,查閱當地的電話簿。她查到了三個姓赫伍德的人家。她將三個電話號碼都抄了下來,在一座公共電話亭依次打去查證,表示自己是澤樂婷的老朋友,想找她聊天。前兩家都表示沒有這個人,最後一家,是位男士接的,告訴她澤樂婷已經嫁到懷特家了,如今住在武陵村。他將澤樂婷的電話號碼告訴蘿莎,並很親切地說,很高興能與她再度交談。蘿莎笑著放下聽筒。她想,懷特太太應該不是遺傳自母親,而是父親。

「我想不起來了。」

「也好。其次,你們可知道琥珀在十三歲時曾生了個孩子?」她看得出他們滿臉詫異。

「那當然,不過我並不是以為你們會找到任何不法的證據。我只想打聽你們對這房子的印象。例如,當時這棟房子看來是否很可愛?所以他才會住下來?因為他愛這棟房子?」

「蘿莎琳.蕾伊,妳在寫一本關於奧莉芙的書。我知道。我剛才正在和澤樂婷通過電話。她一下子就想到是妳了。很抱歉,不過我幫不上忙,我與那女孩不熟。」不過她仍未將門關上。不知何故——好奇?——她仍留在原地。

灰色的大眼眸游移不決地轉動著。「好奇怪。我母親也一直這麼說。不過如果不是她做的,她為什麼要承認?」

「還好。」她又吸了口菸,眼神呆滯地隔著桌子望向蘿莎。「妳和他談過了?」

蘿莎按下錄音機。「第二次與奧莉芙.瑪汀交談。日期:星期一,四月十九日。談談霍克斯里警官。奧莉芙,就是逮捕妳的那個警官。妳和他熟嗎?他怎麼待妳的?」

「有若干令人費解的疑團。例如,為什麼羅伯.瑪汀在案發後仍住在這裡?」

「吉宛,」他忽然不假思索地脫口說出。他撫了撫蒼白的頭髮。「我們認為,奧莉芙進門時,撞見她母親用棍子痛打琥珀。她一向呵護妹妹,看到這一幕,足以讓她發狂了。」

「是的。」

「我想她是想討好別人吧。都只是些小事情,像是把鉛筆借人啦,替修女跑腿打雜之類的。我有一次需要一件乾淨的運動服來參加網球比賽,所以就穿琥珀的。諸如此類的事。」

懷特太太聳聳肩。「我一直認為她滿腦子淫念。我們村子裡有個女人就是那樣。她每次遇到人時,第一句話就是問:『有沒有什麼八卦?』而且問的時候都會眼睛一亮,我很厭惡那種模樣。當然,真有事和圖書也沒有人會告訴她。她讓大家都對她敬而遠之。」

「我不會提起妳的姓名。」她笑著遊說她。「拜託,懷特太太,不會讓妳難堪的。我一向保護消息來源。我只想向妳打聽點消息,不會讓妳曝光的。沒有人會知道這事與妳有關,我在書中不會提及,就算有人向我打聽我也不會透露。」她看出懷特太太的眼神已有點動搖。「妳打電話向布里吉修女查證一下,」蘿莎決定趁熱打鐵,「她可以替我擔保。」

他們啞口無言。

奧莉芙又掏出一根菸,像參加彌撒領聖餐般虔誠地含在唇間。「執迷不悟,」她喃喃說,伸手拿火柴,「終究會令人萬劫不復。至少這一點,我得到教訓了。」她語帶同情地說,「妳需要再過一段日子才能談這件事。我可以理解。妳以為我會揭妳的傷疤,使妳再度受傷。」

懷特太太有點意外,她紅著臉說:「不必,用琥珀的東西不必開口借。她從不介意。不過奧莉芙倒是會因此而找人興師問罪。她就曾為了那件運動服的事大發雷霆。」她看了時鐘一眼。「我得走了,快遲到了。」她站起身。「我恐怕沒能幫上什麼忙。」

蘿莎這個週末一直精神恍惚,不斷地分析,直到頭痛欲裂。「沒什麼,只是頭痛。」這倒是事實。她的情況毫無改變。她仍未能掙脫自己築起的囚籠。

「是的,」奧莉芙說,「我可以理解。」她朝玻璃窗呵了一口氣,在起霧的玻璃上畫了個絞架。「妳曾經愛過他。」那是個肯定句,不是問句,沒期待她回答,不過蘿莎還是覺得應該答腔。

「是很令人震驚。第三……」她停頓了一陣子,回想起狄茲律師聽了後也是大吃一驚的可笑反應。「第三,」她正色繼續說下去,「吉宛曾勸奧莉芙墮胎。你們知不知道這件事?」

蘿莎點點頭。「他死於心臟病。」

「警方怎麼說?」蘿莎問。

他們對視了一眼。「我們一直都這麼想,」赫伍德先生說。「她對琥珀一向沒好感,或許是因為琥珀像爸爸。」

懷特太太誇張地皺著眉。「在道林頓郊區的一間爛公寓中。」

「或許。」她沉重地說。

奧莉芙沒有任何詫異的表情。不過,她通常喜怒不形於色。她思索了片刻。「是不是黑頭髮的那個?我記得他們叫他黑爾。」

蘿莎滿頭霧水。「什麼男人?」

「噢,有啊,」懷特太太說,「我父母仍住在那裡。我一個星期去探望他們一次。」

蘿莎看著她點菸。「那妳自己是對什麼執迷不悟?」

蘿莎扮了個鬼臉。「我不想讓妳變成茶餘飯後的話柄。」

「我不覺得意外。」

蘿莎追根究柢。「所以妳們就會聊些關於性、男生、衣服、化妝之類的嘍?」

「不是,我的目的一點都不靈異。我在寫一本書,關於奧莉芙.瑪汀案件的後續報導。」

「我和他聊過了。他也不得而知。」她瞥視半開著的門內,但只能看到桃色的牆壁及褐色的地毯。「我猜那棟房子曾經重新裝潢過。妳是自己裝潢的,還是在整修過後才搬進來的?」

「萬一不是她做的呢?妳曾這麼想過,對吧?」

不過蘿莎搖搖頭。「如果我告訴妳,妳會試圖說服我,說我不該恨他。」她詭異地笑了笑。「而我非恨他不可。有時候我覺得那是讓我活下去唯一的支柱。」

奧莉芙用拇指背撫了撫她稀疏的金髮。「如果我們這樣就放棄了,布里吉修女會很不高興。我知道妳去找過她了。」

奧莉芙的眼角動了一下,只是微弱地抽動,她臉上肥肉多,很難察覺。「是個男人,對吧?」奧莉芙溫和地說。

蘿莎原已擬好了簡單的開場白,不過,在看到赫伍德太太冷峻的眼神後,決定打消原意。巴結與客套這一招對赫伍德太太顯然無效。「對不起,我是用計套妳女兒與妳先生,才查出府上的地址,」她淡然一笑。「我叫——」

「噢,老天,願意才怪。她甚至不願讓人知道我在學校時曾和奧莉芙交往。」

奧莉芙沒有答腔。

「噢,真是,」懷特太太有點不耐煩地聳聳肩。「或許是因為她很胖吧。」

「就是女生喜歡聊的那些?」

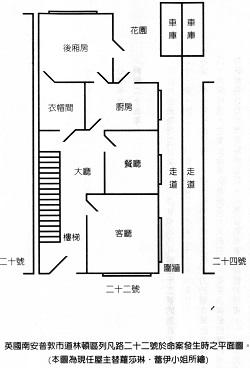

「目前的裝潢比以前好多了,」那少婦邊畫著邊說。「我們打通所有的房間,漆得艷麗耀眼。可憐的瑪汀太太毫無美學概念。我想,妳知道,她這個人可能不懂什麼情趣。好了。」她將紙筆遞回去。「我只能畫這樣了。」

「不會。大家都很喜歡琥珀。」

「我不知道,」蘿莎坦承。「有一半時間我精神恍恍惚惚,其他時間則被恨意所盤繞。我唯一能確定的一點是我的精神正慢慢地崩潰。」

「謝謝妳,」蘿莎邊說著邊端詳那張圖。「妳為什麼認為瑪汀太太不懂情趣?」

少婦聳聳肩,繼續修剪。「如果妳想推銷任何東西,甚至宗教,那妳是浪費時間。」

蘿莎遞出名片。「我在撰寫一本關於奧莉芙.瑪汀的書。妳們學校的布里吉修女說妳或許可以告訴我一些訊息。她說妳是奧莉芙在校時最親近的朋友。」

蘿莎蹙眉。「不過你仍然覺得很困惑。」

她瞥了蘿莎一眼,眼神出奇地親切,但沒有回答。

「妳有沒有告訴她?」

「不,因為尼古丁味。窗戶的玻璃被菸薰得發黃。還有天花板,」她做了個鬼臉——「都變成深褐色了。尼古丁味很嗆鼻。他一定是悶在房子裡一根接著一根地抽。真難聞。其他房間都沒有尼古丁味。如果他曾到其他房間去,待的時間一定也不長。」

奧莉芙聳聳肩。「如果我們這樣就放棄了,妳也會不高興的。那有關係嗎?」

「妳難道都不會覺得奇怪,」蘿莎在懷特太太開門時問,「奧莉芙怎麼會殺了她妹妹?」

「那當然呀,」蘿莎親切地說,「這裡簡直像是人間仙境。」

「為什麼?」

「會不會震驚到懷疑是不是真是她殺的?依照妳所說,她們姊妹情深,她似乎不可能這麼做。」

「在獄中或許如此,但外頭不會。他們早就將妳忘得一乾二淨了。或許最好不要再讓人們想起這件事。」

蘿莎點點頭。「差不多。」

「我受到傷害,」蘿莎淡然說道。「幾個月來我一直受到傷害。」為什麼要向奧莉芙透露這些,而不是如艾黎絲所建議的去找個專業的精神科醫生談?因為奧莉芙可以了解她的感受。

「只有在她們欺負琥珀時才會。」

「不過,她很聰明,對吧?她的畢業成績優異。」

那少婦搖頭。「我覺得那像間監獄。我不敢說得太肯定,不過我猜他只使用其中一個房間,就是樓下的後廂房,這個房間與廚房及衣帽間有門可以相通,而且還有另一道門可以通向花園。或許他是就便穿過房門到廚房烹煮,不過我懷疑這一點。房間與廚房相連的門上鎖了,我們一直找不到鑰匙。房間內有個古舊的火爐,幫我們清理的工人沒有弄走,一直留著,我猜他就是用那個爐子做飯。花園很不錯。我想他只用那個後廂房和花https://www.hetubook.com.com園,不曾到其他房間去。」

「不用跟她借?」

「赫伍德。」懷特太太毫不猶豫地說。

奧莉芙忽然笑了出來,整張臉眉飛色舞。她看來真是和藹可親,蘿莎暗忖著。「或許有關係,或許沒關係,」她說。「我自己也不確定是否要寫。」

「對,我們都是前段班。」

「只能用自己賺的錢買。我總是不到週末就花光了。」她用力地搓著雙手,灰色粉屑紛紛飄墜在桌面。

「懷特太太嗎?」

蘿莎驅車離去時仍滿臉笑意。

「噢,這個,」她蹙眉回想著。「我母親說那是因為她對人百依百順。別人要她做什麼,她都不介意。當然,她也笑口常開。」

蘿莎咬著指甲,望著地毯。「她在她的自白書中說,她和她妹妹的感情一向不睦。好,如果說她們離校幾年後,感情越來越疏遠,這一點我可以接受;可是如果連她自己的父親都認為,她們的感情仍很親密,奧莉芙才會為了替她報仇而弒母,那我就不相信她們真的感情不睦了。」她搖搖頭。「我相信奧莉芙的律師一定沒聽說過這件事。那可憐的律師原本打算替她辯護,但證據太薄弱。」她望向他們。「羅伯.瑪汀後來為什麼放棄了?他為什麼讓她提出有罪的自訴?依照她的說法,她這麼做是免於使他承受審判過程的痛苦。」

「我想看看裡面,妳介意嗎?」

蘿莎伸手頂住門。「請問是為什麼?」

她無奈地眨眨眼。「人們說得沒錯。當妳開心的時候,時間過得特別快。我下星期再來找妳。」奧莉芙撐著臃腫的身軀,蹣跚起身。

「妳要我回答這種問題?」她輕蔑地說。「我連見都沒見過他。在我們搬進來之前,他早已作古了。妳應該找海斯老伯談——」她將頭轉向隔壁示意,「只有他認得那個家庭。」

「呃,是吧。」懷特太太說。

蘿莎笑著望了那面紅磚外牆一眼。「幸虧是妳買了下來。我想如今一定五彩繽紛、充滿生機。我自己也不相信鬼魂這種事。」

「至少比我熟,赫伍德太太。」

「之前呢?」

赫伍德太太沉思片刻。「是不是一九八七年初的事?」

十分鐘後,他們都已就緒。局面完全由赫伍德太太掌控。「最簡單的方法就是我把我記得的部分全告訴妳,等我說完後,妳再提問題。同意嗎?」

「我猜羅伯曾向警方提出和我們相同的看法,不過在警方訊問奧莉芙時,她否認了。」

「當然啦。他們彼此嫌惡。我母親說,他們會一直住在同一個屋簷下,是因為他太懶了,不想搬走,而她又貪圖他的錢財,不想讓他走。」

奧莉芙掏出一根菸,貪婪地點燃。「妳遲到了。我有點擔心妳不來了。」她吸了一口菸。「我一直想吸根菸。」她的雙手及衣服上都髒兮兮的,像是沾滿了乾黏土。

蘿莎改變策略。「一九八七年九月九日,是星期三。依照妳的自白書,妳在當天早晨及下午殺死琥珀與妳母親並將之分屍。」她專注地盯著奧莉芙。「這期間難道鄰居都沒聽到任何動靜前來探視?」

蘿莎點點頭。

「她向妳打聽妳父母是否會親熱時,」蘿莎冷靜地說,「她是想藉此做個確認。那可憐的孩子想知道,是不是只有她的父母會處不來。」

「不關我的事。」她開始準備關門了。

「為什麼?」

「為什麼?」

赫伍德太太點頭表示同意,打開門。「我們自己有錄音機。我去弄茶,我老公會把錄音機準備好。請進,請先把鞋底擦一擦。」

蘿莎望著他。「你是說,奧莉芙的父親曾經告訴警方,他認為他太太打死了自己的幼|女,然後奧莉芙殺了她母親?」

「會啊,那是另一個特點。」前塵往事似乎一瞬間全湧入她腦海。「她總是在說謊。真奇怪,我怎麼會忘了這一點。妳知道,到後來沒有人相信她的話了。」

「我不是早就被罵得體無完膚了嗎?」

「之後,我和她之間真的也沒有什麼關係。她再也沒到我們家來。當然,我聽過她的事,澤樂婷和她同學告訴我的。我對她的印象與妳剛才提起的相去不遠——一個悲傷、沒人愛,也不可愛的小孩,只能藉著吹噓到外國度假及有男朋友來掩飾心頭的寂寞。我想,她之所以喜歡撒謊,是因為她母親不斷逼她要表現出眾,她大吃大喝或許也是同一個原因。她小時候就胖嘟嘟的,進入青春期後,大吃大喝的習慣變得近乎病態。我聽澤樂婷說,她常到學校廚房偷東西吃,而且一拿到就整個塞進嘴中,像是怕在她沒吃完之前食物被人搶走。」

「天啊!」赫伍德太太說。

蘿莎盤算著回答是否明智。「我前夫。」她說。

「我看還沒有。」蘿莎蹙眉。「妳怎麼知道他們在找他?」

「她一直與人格格不入,我覺得。」

奧莉芙暢笑出聲。「囚犯不出門,能知天下事。這裡每個人都是萬事通。我們反正閒著沒事,總會打聽別人的事,每個人各有各的法律顧問,我們也都讀報紙,而且每個人都會互相交換小道消息。我猜也猜得出來。我父親留下了一大筆遺產,他總是盡可能地把好東西留給家人。」

蘿莎凝視著她許久。「布里吉修女說奧莉芙十分呵護琥珀。」

「事實上,我不是。而且我聽說大部分的犯人在有人去探視他們時,表現都與她截然不同。他們總是喋喋不休地談他們自己,因為那是他們可以博取同情唯一的機會。」她揚起一道眉推論。「我想奧莉芙生性就喜歡對與她交談的人追根究柢。我懷疑她是不是以前就有這種習慣,所以妳們都不大喜歡她。或許妳們認為她太愛問東問西。」老天保佑,希望我的推斷沒錯,蘿莎想著,因為這位懷特太太毫無主見,一問三不知。

「替人頂罪的事也不是沒發生過,」蘿莎反駁,「布里吉修女說奧莉芙經常撒謊。你們和你們的女兒也都提起她撒過的謊。你們憑什麼認為她這次說的就是實話?」

懷特太太回想了許久。「應該是整體的感覺吧。我也不知道要怎麼形容。她很安靜。有時候妳會發現自己正在跟別人交談時,一回頭卻看到她就站在妳身後,盯著妳看。」

奧莉芙猶豫了片刻。「都有。」她望向蘿莎。「我做的其中一個是妳。」

「為什麼?」

少婦搖搖頭。「很難。他只懂建築,這一行目前不景氣。他已經盡力了。也只能盡人事聽天命,對不對?」她將剪子垂下來。「我猜妳是想打聽,我們在整修房子時,有沒有發現什麼東西?」

「沒這個必要,已經整個翻修過了。我們把可以打掉的牆都換新了,樓下的裝潢也全是新的。如果妳想知道他住在這裡時房內的擺設,我可以畫張圖給妳。不過妳別進去。如果我答應妳了,一定會沒完沒了,對不對?什麼張三李四也都會要求我讓他們進門探視。」

蘿莎不以為然。「我曾經是天主教徒。我想我如今仍然算是。」