第二部 調查「挑戰者號」太空梭失事的原因

探子

我說:「有一點我弄不懂——當你們量了三個直徑,得數相同時,組件就真的互相咬合得很嚴密嗎?我怎麼老覺得即使那樣,也會有其他的凸起、凹陷,最後使得組件不能完全吻合呢?」

「對,」他說,「我們在另一端擰緊螺絲。」

他翻開記錄本,找到了幾處。我查了之後確實覺得那是非常自然的講法,一點都不含有亂衝亂上的意思。

隨後,我又開始研究另一個可能導致事故的原因——每次發射,在推進器掉到海裡時,衝力作用於火箭體,使它變形而不再是完美的圓形。在甘迺迪中心,打撈回來的火箭體被拆下來,運到猶他州的摩騰公司去加滿推進劑,然後再運回在佛羅里達州的甘迺迪中心。在這個過程中,充滿了推進劑的火箭體非常沉重,因此當它們被橫躺著運來運去時,底部會被壓得變形。雖然變形只有十幾分之一英寸,但它已經足以讓高壓熱氣從密封不嚴的連接部衝出——因為O-環密封圈只有四分之一英寸厚,只能被壓縮二百分之一英寸。

倫德說:「今天他沒來,但我問過他,他說按當時的數據,他會同意的。」

我們又看了以前各次發射的記錄,黑煙從來沒有出現過。

過了一會兒,我又和工人談起加壓超過一千二百PSI的事。他們給我看工作記錄。那工作記錄雖然不是經過簽字蓋章的文件,卻也是非常認真仔細寫下的。

我們查看了測溫組用的溫度計。從說明書上看,要得到準確的讀數,就必須先讓溫度計在被測物體上待二十分鐘以達到平衡。但戴維斯他們則是從盒子裡拿出溫度計後馬上測溫度。於是,我們要驗證當時的讀數誤差是否可以被再現。

週一,我打電話給做溫度計的公司,「你好,我叫費曼,現在調查太空梭失事的委員會裡工作。我想問一些關於你們公司的紅外測溫儀的情況……」

委員會的同仁頭腦非常清醒。比如,蘇特問,「在這種情況下,你們批准起飛的具體標準究竟是什麼?」然後他還有一連串切中要害的問題。結果,我們發現他們根本就沒有具體標準。科弗特和沃克也同樣一語中的,其他人也差不多。我倒有些思路跟不上他們了。

其實,我祕密地在調查另一件事。

吃飯的時候,他們談了審核的程序,「每一道工序都有一張表,上邊有專門簽章的地方,一處是由經理簽名,一處是為品質審核部的,一處是給製造商的,特別重要的還要由NASN再蓋一個章。」

在那之後的十分鐘氣氛很緊張,我連忙道歉並試圖引出別的話題。過了一會兒,我們又恢復對話了。雖然我們一直沒有成為特別好的朋友,倒也相安無事。

我猛然意識到真正的問題是他們一定被嚇住了,以為我們要歸罪於他們公司的產品。我連忙說:「先生,你們的測溫計和事故沒有任何關係,只不過這兒的人使用的方法和說明書上講的不一樣,所以我想找出誤差,以便知道當天的真正溫度。為了這個目的,我想了解一些細節。」

「這麼多事情,我們何不分頭進行?」他說。

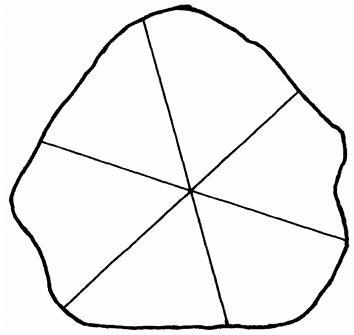

(三個相同直徑並不意味著一個圓形,如附圖五)

「當然。」

「這正是我要講的!」郝凌斯說,「以我從前的調查工作經驗,我會讓四五個技術專家泡在那裡,和工人同吃同住。這樣在飯桌混個三星期,得到的信息會多得你都不相信!你們不應該只是坐在那兒,讀別人送上來的文件!」

「我可以給您打回去嗎?」

我想做一些計算,試圖決定變形究竟有多少,出現在哪兒,會不會正好在後來出現洩露的地方。NASA送來了關於變形的資料。他和圖書們的數據全是根據每隔六十度測量一次直徑而得,因此根本不能說明問題:三個同等的讀數並不能排除變形的出現。比如,你可以像下邊的圖示那樣,讓所測的直徑全部一樣,但作出的圖形卻不是圓形。

「那我就決定留下來。」

我說:「蘭巴斯告訴我,他聽到你們加壓超過一千二百PSI時,大大地批評了你們。」

我又問,「那麼,傑克.坎普呢?」

下午,管遙控測試的人給我們講了不少發射最後一分鐘的情況。數以百計的指標同時被監控著,全部顯示正常。液氧罐的壓力在火焰出現幾秒鐘後急劇下降,一側的平衡舵受了很大的壓力,這是因為火焰從另一側衝出造成的;液氫罐爆炸時,壓力的下降導致主引擎自動關閉——這一切似乎都沒有異常。

到那時,我已經了解NASA有多少千萬張紙!我想那一定是個花招,意在讓我陷入無關緊要的細節。我決定不理會它。

於是在甘迺迪中心我沒發現任何證據。其實我心裡很不安,因為那些人對我非常友好直率,而我卻在拐彎抹角地刺探。我不喜歡這樣,可有什麼其他辦法呢?到了休士頓,我大概也只好如此行事。

羅傑斯鎮靜地答道:「議員先生,我很感謝你的提醒。你得知如下的情況一定會高興:我們的一個委員——他是個諾貝爾獎得主,現在就在佛羅里達,做著你剛才說的那些事。」

我自己被嚇住了——以前我從來沒意識到作為「調查委員」具有這麼大的權威。他們以為我要審查他們的錯誤,因此憂心忡忡。

後來我們推測,大概是蘭巴斯的批評一級一級往下傳;到了某一級時,人們突然意識到工人們的做法完全是按章行事。於是人們就不再往下傳了,但也沒有把情況反饋給蘭巴斯,而是不聲不響地把這件事了結了。

「給我看看你是怎麼寫的。」

其中一條指令是要我查一張神祕的紙條。據說,甘迺迪中心的裝配線上發現過不知誰寫的「衝將上去」的紙條。人們懷疑它代表了某種不負責的催促。因此他們讓我找到那張紙條。

「那麼,是只有一二個人反對呢,還是相當多的人反對?」

週六,我去找那位實際操作溫度測量的工作人員。他是個很友好的人,叫戴維斯。在他的記錄本裡,每個溫度記錄都同時標有確切的測量時間,而且有照片為證,從那裡還可以看到他爬上爬下發射架花的時間。他測量溫度包括了空氣、火箭表面、地面、冰面、冷凍液,等等,非常細緻周到。

所以,我還是真的救了羅傑斯一把呢!他與郝凌斯唇槍舌劍而沒敗下陣來,是多虧了我沒聽從他返回華盛頓的命令,而是留在了下邊。

於是,他挑了其中一些對他比較容易的,剩下的其實我都做得差不多了。赫茲又一次暗示那張寫有「衝將上去」字樣的條子很可能來自組裝火箭的人。可我還是覺得它並不重要,所以沒去理它,而是跑去見想約我談的蘭巴斯先生。

那人這才放了心,變得很合作。在他的建議下,我讓測溫組的人做了個實驗:在一個攝氏四度的房間裡放塊巨大的冰,這樣可以保證冰的表面是攝氏零度。然後讓他們從攝氏二十一度的地方拿來測溫計,每隔三十秒測一次溫度。這樣可以決定各個時間點的溫度誤差是多少。

「這是規章裡允許的嗎?」

吃飯的時候,我正好坐在艾爾.科爾旁邊。他剛剛加入調查團,目的是幫著羅傑斯做組織工作。先前,他在白宮的財政管理部,據說在那兒做得很出色。羅傑斯不停地說m.hetubook.com.com,我們能把他挖過來真是幸運之極。

那位經理說:「我們擔心你們被嚇住而不願意做演示。」

「是呀,是呀!」他們說,「有這樣的凸起,我們叫它作『奶頭』的……」

在那幾天裡,正如我在家信中預言的那樣,在華盛頓的委員會接連不斷地發來指令,「查一下溫度測量」,「查一下圖解」,「查……」。它們加起來是很長的,一張單子哩!不過,當它們到我手裡時,我的工作早完成了。

他們的記錄上還寫,「在擰緊螺絲時,須小心謹慎,慢慢加壓……」——和手冊的講法一樣。

我轉過身問正好在會場的羅傑.波斯喬力,「你當時同意起飛嗎?」

大多數人站起來回去忙他們自己的工作。六七個人還是留在那兒,他們都是管組裝的,其中包括工頭和一個管理人員。

由於戴維斯的所有數據都仔細地標有時間,因此我們很容易地糾正了以前的讀數偏差。結果顯示,實際的溫度與理論推導值非常接近,合乎道理。

那天的會一直開到晚上七點鐘,所以參觀只好推到下一天,我們便直接去用晚餐了。

「沒有哇,從來沒有——他有什麼道理批評我們呢?」

工人們還有其他的觀察和建議。比如,他們擔心在組裝組件時,掉下來的金屬碎屑會黏到密封圈上並磨損它;還有,他們甚至提出了一些建議重新設計O-環密封圈。那些建議並不成熟,但重要的是,工人們一直在勤於思考。我感到他們並不紀律渙散;相反,他們很敬業,只是上邊從來不鼓勵他們的積極性。在這種沒有鼓勵的環境下,他們能做到這樣就很不容易了。

蘭巴斯嚴厲地批評了不照章辦事的人。

他們想出了個好辦法,即用四種顏色每隔九十度標記一下。這樣,他們就可以省很多力氣,因為他們最多只要數二十二孔就夠了。比如,固定的那頭距其中一個顏色是順時針第九個,那麼只要找到對面的顏色標記,也順時針數九個便是該加壓的地方。

那天的晚餐時,我告訴羅傑斯,「週末我想繼續留在這兒做調查。」

郝凌斯說:「我一點兒也不懷疑那位諾貝爾獎得主的能力,從新聞上我讀到很多他的發現和評論。委員會的能力,是信得過的,只是要做好的調查就一定要有好的調查員。你們已經發現了很多有用的情況,所以看來工作是無可挑剔的。」

在那之後的一分鐘左右,黑煙不冒了,大概是O-環密封圈脹起來發生效用了。然後,黑煙很快又出現了。

我本來就想找裝配線的工人聊聊,因為我從小就對那些工人充滿敬意。於是,我約他們第二天下午來談話。

週一和週二,當我在甘迺迪中心到處探訪的時候,羅傑斯在國會出席聽證會。國會正在考慮是否要進行獨立於總統特別委員會之外的調查。

「你有沒有把它寫下來過?」

會後,那位經理把我請到咖啡廳,那時工人們正好不在。他對我說:「真沒想到他們還真的對工作那麼投入!」

午飯時,一個記者問我對測出的低溫怎麼看。我說大概是液氫、液氧被灌入推進器時把周圍材料進一步降溫了吧。這位先生以為我講的是什麼重要機密,趕緊拿去發表。但他又不寫我的名字,而是說:「這些解釋來自一位諾貝爾獎得主,那一定是不會錯的了。」

隨後,摩騰公司的代表開始自相矛盾,含糊不清起來。羅傑斯和萊德問摩騰公司的經理梅遜和倫德有多少工程師直到最後都堅持反對起飛。

他接著說:「我們總是量一次,做一次復形;再量一次,再做一次復形……如此重複,直到完成。然後我們就衝將上去……」

和*圖*書組裡唯一的女工說:「嘿,這和我可沒什麼關係!」於是大家都大笑起來。

然後,工人們又問那位管理人員,「我們對一件事很不滿——為什麼當調查委員會來看火箭組裝演示的時候,操作的是經理們而不是我們呢?」

我覺得這講法聽上去蠻有道理,可能性不小。可是,有沒有證據呢?調查這種事可不是我的本行。我當時琢磨:首先,要和總統講話並不是件簡單的事;其次,要和太空梭上的太空人通話也不是抄起電話就能打的。這麼想來,人們一定要通過相當複雜的程序才能把總統和太空人互相接通。於是我一頭扎到最基層的技術人員中,調查當時是否有人在安排那件事。

可我和他交談還不到五分鐘,他就很氣憤地說我侮辱了他,而他從來沒有被如此無禮地對待過。他還講他到這個委員會來可不是受氣的,也不再想和我有什麼瓜葛。

「羅傑.波斯喬力,阿尼.湯姆遜是數一數二的;然後嘛,傑克.坎普,呃……還有傑銳.勃恩吧……」

在那天的記者招待會上,我解釋了關於溫度測量的整個情況,告訴他們「諾貝爾獎得主」上次的解釋完全是錯誤的。

「所以,」我耐不住了,「在四個工程師裡,一個『觀點不明』,一個贊成,兩個最有權威的投了反對票。」如此看來,方才他們聲稱的「一半對一半」完全是扯淡,更不用說投反對票的人是最有資歷的。

他告訴我他的煩惱,「從前,工作人員都很盡職,現在可不一樣了。」他舉了兩個例子。

南卡羅萊那州議員郝凌斯給了羅傑斯不少難堪,「羅傑斯先生,我很擔心你們是否有足夠的人力,到底有幾個檢察員在工作?」

科爾有航空系的博士學位,還在加州大學伯克萊分校做過博士後,履歷頗佳,自我介紹的時候。他幽默地開自己的玩笑,說他最後一次「誠實的工作」是在伯克萊做的空氣動力學實驗(以後便到華盛頓工作了)。我覺得他很有意思。

「是呀,工作手冊裡講的。」

他說:「不,我沒有同意起飛。」

(羅傑斯不知道的是,他說那些話的時候,我正好在和工程師們吃飯哩。)

「這些凸起凹陷是常有的,」他們接著說,「我們向上邊反映了好多次,可從來沒回音!」

我寫了份報告給科爾,讓他轉交其他委員。

「誰說的!」工人們說,「我們的工作做得很漂亮,很想給調查委員們露一手呢!」

終於,我們在週四到達了甘迺迪中心。原先安排的計劃是有人先把我們帶著參觀一圈。但由於新聞界急於報導,我們於是先開了個公開會議。

蘭巴斯職位很高,在組裝助推火箭的部門是個頭目。

「第四位先生的意見呢?」

他打開工作手冊,指給我看,「……先以液壓千斤頂加壓,如仍不足以讓組件恢復原形,則應擰緊另一端的螺絲以獲得更大壓力……」白紙黑字寫得清清楚楚!但它沒有說明這樣的做法會使總壓力超過一千二百PSI,我看多半是寫手冊的人沒想到這一層。

為了給個最低估算,我假設一定量的物質發散出最大程度的黑煙。結果,我驚奇地發現,只要有一立方英寸的東西漏出就會造成那麼大的黑煙。

有人傳說NASA之所以急忙趕著發射,是為了湊雷根總統的國情咨文演講。根據那種說法,白宮早已安排了戲劇性的場面:當總統講演到一半時,在太空梭上的麥考利夫會向他打招呼,「你好哇,情況怎麼樣?」「很好!」……等等。這樣效果一定非常引人入勝。

羅傑斯說:「我們沒有像警察那樣的調查員。我們查閱文件,搞懂它們,組織聽證會,與目擊者交談……這www•hetubook.com.com是我們的工作方法。我向你保證,人力是夠的。」

按NASA曾做過的一個理論推測,在發射臺周邊的溫度應該比測到的均一,而且比測到的應該要高不少。於是有人猜想輻射會有影響,還有人注意到戴維斯讀到的冷凍液溫度是攝氏零下十四度,比照片上的低不少。而且,在這個溫度下,冷凍液早該結冰了。

首先,我們看了一些照片,上面顯示當太空梭還在發射架上的時候,它的側面已經有一小股黑煙冒出。整個發射場有一百多架攝影機,從各個角度同時拍攝。其中兩架正對著冒黑煙的地方,卻都神祕地失靈了,因此沒拍下任何鏡頭。不過,從其他的側面攝影機記錄上,我們可以看到黑煙從臨時連接部冒了四五次。黑煙不是燃燒的產物,而是由於內部升壓被擠出來的東西。

我又問阿尼.湯姆遜同樣的問題。

「大概是的。」

開始,我問了很多技術性的問題,他們給我介紹天線、頻率、無線電系統、電腦系統,等等。

他們的工頭說他在兩年前就寫了個報告,可至今還沒進展。上邊的回答是做這件事太貴了。

所以,NASA的資料沒什麼用。

附圖五

對這種集體參觀我實在是受夠了,於是我沒有繼續後邊的參觀項目,而是跑到查理.史蒂芬森辦公室去看更多的照片資料。在那兒我還發現了更多關於低溫的數據。那些人都非常合作,願意讓我和他們一起研究。所以在等了十天以後,我終於找到了合適的工作環境。

比如,在用復形機時,固定和加壓的兩頭必須嚴格地正對面。整個大圓柱有一百八十個孔,於是他們必須確認兩端正好相隔九十個孔。數孔這工作聽上去容易,做起來卻麻煩得很,因為他們要爬到很高的地方,而且姿勢很不順手,所以這道工序又難又費時。

我覺得梅遜和倫德在詭辯。但我只會問直截了當的問題,於是我說:「先生們,你們能否按專業權威的水準,從高到低,給我列出四位工程師的名字?」

週一,赫茲來到佛羅里達幫我忙(後來他告訴我,他是被派來監督我的,好讓我別太出格。),他帶來了一張單子,上邊寫著需要調查的項目。

「我們沒有徵求每個人的意見。」梅遜說。

「我想,大概有五六個工程師認為起飛不安全。但是,我們也沒有確鑿的證據說發射一定會失敗呀。」

「我不知道傑銳.勃恩的想法。」

一談起具體工作,氣氛馬上融洽活潑起來了,對他們而言,我只是個懂技術的普通人。他們的戒心完全消除,我從理論的角度問了許多問題,他們也開誠布公地與我談了許多他們的想法和建議。

週五早上,又有一次公開會議,是聽取摩騰公司和NASA關於起飛前夜的報告。那天的報告人總是躲躲閃閃,所以每個問題都要慢慢地擠出答案,而且你必須問到點子上。

「這麼說,贊成和反對的人數大約是一半對一半?」

第二天,我走進會議室,看見長桌子邊坐了足有三四十人,每個人都拉長了臉,神情嚴肅,等著和「調查委員」談話哩。

「我們並沒有坐著讀文件,」羅傑斯說,「我們召集很多人開會,一起問很多問題,而不是讓偵探跑下去一個一個地盤問。」

我猛然被提醒了,「你這『衝將上去』是什麼意思?聽上去像騎兵團打仗似的。」

我小的時候在博物館見過一個魔術,用的是同樣的原理:一堆奇形怪狀的齒輪帶動一根連桿。只hetubook•com•com要齒輪的直徑都相同,連桿的另一端依然會平穩地來回跑,乍一看會覺得不可思議,細一想卻合乎道理。

「有啊。」

我問:「聽說壓力最高時曾達到一千三百五十PSI……」

「不是的,這只是我們的口頭禪。每回我們成功地完成了一步要接著往下走時,我們就說『衝將上去』……」

他們大笑起來,說:「不是畫標記太貴,而是公文費太貴——因為工作手冊也必須重新寫過。」

一個叫查理.史蒂芬森的人又介紹了發射前的低溫情況。他是負責除冰的小組長。查理說,在發射的前夜,氣溫降到了攝氏零下四度,可他們在發射架的幾個地方居然測到了攝氏零下十四度,他們不明白這是怎麼回事。

我問:「你要想給另一個地方發消息,比如馬歇爾城吧,該怎麼進行?」

「我知道,」郝凌斯說,「但我還是認為沒有探子什麼事也查不出。我也在幾個總統特別調查委員會任過職,這些委員會的通病就是它們獲得的信息都是別人送的,他們總是不願意深入調查背後的東西。最後記者和其他人只好自己再來調查或猜測,就像直到今天人們還在調查甘迺迪被刺案呢!」

他們說:「我們只是個中轉站,所有的東西都自動傳到休士頓。那兒的人才管往哪兒發送、連接,我們不管。」

「不,我是投反對票的。」

午後,我們去參觀甘迺迪發射中心。這並不如我以前預想的那麼糟;相反,倒是相當的有趣,時間不夠,我們沒法觀看助推火箭的裝配。在快結束的時候,我們去看了收集起來的太空梭殘骸。

「嗯,費曼博士,最好是和大家一起回華盛頓。不過,最後還是你做決定,你有充分的行事自由。」

他舉的第二個例子發生在組裝火箭的過程中。按規定程序,組裝應該自下而上一截一截地進行,當一個部分由於變形而不能完好地插入前一截時,工人們應該先把它吊起來讓它恢復原形——一個簡單有效的辦法。如果這一招不靈,那就只好動用復形機了。方法是把組件的一端固定住,另一端用液壓千斤頂加壓,讓組件恢復圓形。這時,壓強按規定不許超過一千二百PSI。有一次,工人看到一千二百PSI的壓強還沒有讓組件復形,便掄起扳子再加壓,直到一千三百五十PSI。蘭巴斯說,這是又一例工人違反規章的情況。

我這個人總是忘記自己做的傻事,現在也記不清究竟說了什麼又蠢又不得體的話,更沒想到他的反應那麼激烈。

第一個是他們拆卸從海裡打撈上來的助推火箭。助推火箭由幾個部分組成,用一百八十個大金屬釘固定。這些釘子有二英寸長,一.五英寸寬。拆卸火箭是有嚴格的程序的。但有一次工人們別出心裁,把火箭斜吊起來再施加壓力。這樣壓力達到一萬一千磅就很容易把釘子拆下來。其實這主意並不壞,但有一次壓力計失靈,他們一再加壓,超過了預定值,但壓力計顯示的還是達不到一萬一千磅,他們正奇怪的時候,一個釘子被壓斷了。

開始,他們還是有顧慮,說話謹慎小心,不完全敞開。

過了一會兒,他打回來,「很抱歉,這些是技術保密的資料,我無可奉告。」

我趕緊說:「我沒什麼其他事兒,就只是來和組裝火箭的人聊聊。你們沒必要因為我來就全停下工作來開會,我只是找幾個有關的人隨便談談而已。」

我大惑不解,「畫四個小標記會太貴?」

我們討論了一下到底有多少東西會漏出來。黑煙大約有六尺長,三四尺寬。但計算漏出了多少東西是很困難的事,因為一來它取決於顆粒的大小,二來從側面的照片上我們無法準確估計黑煙的縱深方向有多少。