第九書

五月七日

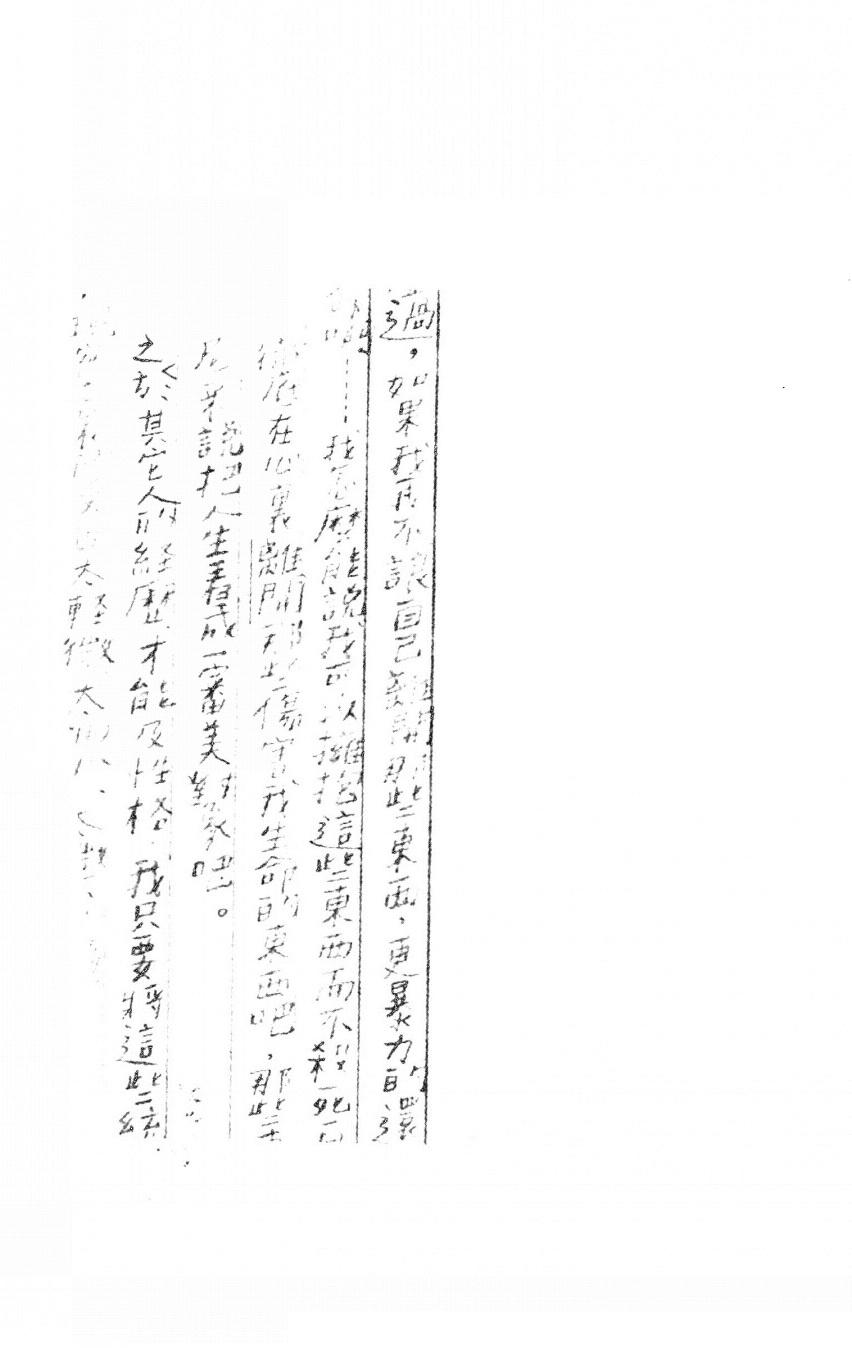

長長地,我們曾經完美地相愛,我們曾經建立起如我夢寐以求、如我深深欲望過的愛情的結合體,我們確實天衣無縫地身身心心相結合,我們確實一起胼手胝足地實踐過我們對愛情共同的理想,從我留學法國前幾個月認識她,到我在法國中部時,我們確實是愛徹心肺地一起住在愛情的天堂裡……我知道我自己不可能如此完美地去與他人相愛,我也不再可能如我所欲望過的那樣去與他人創造愛情的結合體,並且我明白在我自己的內心裡,更深深地在抗拒著如此的可能:「我不要」。儘管她走了,獨留下我在此,儘管她令我傷心令我毀滅又令我深恨,但我並不覺得自己就不再在這「結合體」裡,不再是這「結合體」,就不再有這「結合體」了……

絮,「永恆」是什麼?「永恆」是我們能超越時間空間的限制、生死的隔絕,在生命的互愛裡共同存在(或不存在),這互愛不是封死在我們各自生命體裡的,而是我們彼此互相了解、互相溝通著這份互愛性,無論生死,我們在彼此愛欲的最核心互相流動、互相穿透著……這正是你的「永在性」,加上我之於你的「永在性」。

尤瑟娜(Marguerite Yourcenar)在《阿德里安回憶錄》(Memoires d'Hadrien)裡描寫希臘少年寵兒安提諾雨斯為了愛情理想,在他二十歲前為淫|盪的羅馬皇帝阿德里安殉死在河底,實踐了他對皇帝永恆之愛的許諾。灰髮皇帝在他的殉身中,真正地「一輩子在一個人身上做了皇帝」,才懺悟到安提諾雨斯的愛——

Clichy跟兔兔一樣是純白的,它是我和絮及兔兔在巴黎的家。Clichy是十三號地鐵線出巴黎市郊的第一個站名,我們在這裡建築起我們愛情的理想。然而,我失敗了,並且敗得很慘,失去的是全部我對婚姻及愛情夢寐以求的百分之百想像,失去的是一個我夢寐以求的女人,加上「兔兒」——我對她溺愛的象徵及延伸,我們從塞納河的Pont Neuf(新橋)買回來的兔兔。

正是由於如此,整個過程都在使我的愛欲成熟,由於她的具體存在,我體內愛人的最大潛力被釋放出來,愛人的最大能量被打開,且鐫刻地「指名」於她。因她,我愛欲的能量變得太龐大,我的生命形成太開放,所以hetubook.com.com我能如此地「淨化」(catharsis)她這個生命,我能如此「勝任」愛她這個生命的責任,並且遊刃有餘地,隨時都能感覺到還有更多能量要給她,還要更愛她!

我想要一個人類,一個會一輩子不離開我的人類,完全像她的一個人類。我也不明白為何一定是像她,而不是像任何的另一個人。我想唯有是一個像她的人類我才能愛得那麼好,無論這個人發生任何變化,生老病死,我都能恰如其分地愛她,照顧她,為她做一切的努力,且持續我的這一輩子。我渴望有一個完全像她的人類會一輩子需要我的愛及照顧。

然而,這本遺書中並沒有要留給絮的隻字片語。

然而一切都是「指名性」的。我明白我不能再那樣覺得另一個人類是如此美,令我能愛她的眼、額、嘴、髮、手、腳、她的面容、她的身體、她的聲音、她的氣味、她行為的一舉一動、她說話的表情模樣、她穿著的打扮布置、她安排空間的審美性、她和他人相處或和動物在一起時的和諧感、她性格裡最深沉的一種令我悸動的品質、她那和我相通的對生命的悟性與靈性,以及她照料我、聆聽我、給予我、愛我的獨特方式與稟賦,即使是我在最深恨她而打罵她時,我都痛苦地感覺到她之於我是過於——

一個人太幸福了,歲數大了,就變成盲目、粗鹵。我可曾享有其他如此圓滿的厚福?安提諾雨斯已魂歸離恨天。在羅馬城内,賽維亞牛斯此時一定認為我太寵他了,其實我實在愛他愛得不夠多,才沒能讓少年人肯繼續活下去。夏比里亞斯信奉奧非教,認為自殺是犯罪,強調少年人的死是為了獻祭;我對自己說,他的死是一種獻身與我的方式,心中因此感到既驚懼又歡喜。可是唯有我一人才能衡量,在溫情深處,醞釀多少的酸澀,在自我犧牲之中,隱藏著多少分的絕望,又有多少恨意夾雜在愛意之中,被我羞辱的少年人丟回給我的,是他忠誠不二的憑據,害怕失去一切的少年人找到了這個方法讓我永遠眷戀他。他果真希望藉著死亡來保護我的話,一定是覺得他已失寵,才不能體會我失去他,原是給我造成最厲害的傷害。

是關於我自身内「性欲」這個龐大主題的一個重要關鍵。但我還沒準備好對絮述說。

或許我是因「不被滿足」而經常地受挫、受苦,甚至短暫地怨怪著絮,但她從沒真正相信過,她所給我的另一種東西是遠遠地補蓋https://m.hetubook.com.com過我這個「不被滿足」,對我而言更重要……或許我對她發出的聲音太雜亂,以至於我並不曾真正地使她明白,我最要的是她的「永在性」,且正是她,而不是其他任何一個人。雖然「滿足」他人或「被他人滿足」是重要的,但如今即使出現一個全新的人完全能滿足我且被我滿足,她也不會是我最要的那個「永在性」的人。我對我生命「愛欲」的要求遠遠超乎「滿足」與「被滿足」之上,我要的是生命中能有最終最深的愛欲——是「永恆」。

我能如此溺愛她,不是由於她是最完美的,不是由於她是擁有條件最適合於愛我的;在他人眼中她可能只是一個平凡的年輕女子。是由於她使我的愛欲成熟,是的,這是我一生中無論如何不能對自己抹滅的里程碑。

不僅僅是安提諾雨斯以殉身的方式完成他對阿德里安的永恆之愛;尤瑟娜也將《阿德里安回憶錄》獻給和她一起住在大西洋岸「荒山之島」上的四十年愛人格蕾絲.佛立克,一九七五年尤瑟娜將佛立克火化後的骨灰先鋪在她生前經常披戴的披肩裡,之後再包放在一只她所喜愛的印第安編籃中入土,親手埋葬了她的伴侶,也以另一種方式完成了她對佛立克的永恆之愛。

我原本就喚她「兔兒」,她被我深深地溺愛。

自從Laurence第一次進入我的身體,我就承受著極盡龐大、幾近要將我自己壓垮的、智性及身體上的負荷,那是自我朦朧夢魘般的年少時代以來就不曾再經受過的,之於智性及身體上雙重的「不可穿透性」(impermeabilite)的痛苦。儘管我已淬礪了高強的自我領悟性,但是,自從那一次之後,我的智性及身體所要求我必須理解經驗的,之於我是太尖銳了……

I:

II:

這個「寬恕」的主題,關係著救我自己,也關係著救絮。

然而一切都是咎由自取。我使她在Clichy不快樂,我不能忍受她在Clichy對我的不愛,因她隨時想抛棄我和兔兔離開Clichy,我變成一隻狂怒之獸,最後陷入瘋狂狀態地傷害她……所以當我送她回台灣後不久,她就迅雷不及掩耳地背棄了獨自回到巴黎的我,立即投和-圖-書向他人,是咎由自取。

我想如今的書寫行為是最後一場試著寬恕絮的努力,如果連這最後寬恕她的努力也失敗,我也不可能活在一個如此深恨她的軀體裡,我必將死,死於一場最後的和解行動,與我的生命,與我最深的愛恨糾結和解,這也是能與她的生命和解的最後方式,而她也終將因我的死亡而自然地回到對生命嚴肅與真誠的品質裡,在那裡,不再有寬恕的問題,那兒正是我們相愛的根源地。否則,即使我僥倖活著,也只能以最最殘酷的方式將此人徹底放棄,徹底自我生命中抹除,因我愛她太深,而她對生命的不真誠之於我,之於我的存在,傷害都太深。

你不知我是以這種方式在底層愛著你,因為如今你在現實中的行為引起我太多一時消化不完的傷害與痛苦,所以你在現實中接觸到的我都是狂怒與巨恨的火焰,然而,我實在是如此珍養著你給我的花苞,如我珍愛兔兔及其他你所給我的一草一木、一針一線或隻字片語,我要天天為這花苞澆水、施肥,讓它可以一直隨四季自然花開花謝再花開,讓你在我愛欲的核心一直是活生生、會呼吸、會微笑、會蹦蹦跳跳的……我明白我的生命必然可以做到如此(只要我先克服我的恨),我好幸福!

讀到馬庫色(Herbert Marcuse)在《愛欲與文明》裡講的一句話:(愛欲所指的是性欲的量的擴張和質的提高。)我非常傷心……

我從不曾也再不可能那樣去溺愛世上另外一個人,這是我整個身身心心再清楚不過的一件事,也是我生命中最幸福的、一個已顯現的謎底。

絮,儘管你已抛棄了我,但我要和安提諾雨斯、尤瑟娜一樣美,我對生命太貪婪,唯有如此的美才是生命的桂冠,我就要這頂桂冠,我渴望和他們一樣美,儘管你不願接受我所獻給你的這頂桂冠,但我就是要如此建造自己為神像,建造自己的生命為殿堂,以我的方式去完足我永恆之愛的意義——那是獻祭於拋棄我的你的啊!

我的愛欲,之於一個具體對象的要求,似乎是不曾被滿足的。我突然這樣明白,且非常傷心,非常非常傷心……我正是因為這樣的「不被滿足」而一度地使水遙選擇不要我,而跟另外一個人走;二度地又使立誓要全心全身地滿足我的絮,後來也顧不了我會面臨什麼樣恐怖的災難,而以最悲慘的方式硬生生地背棄我,將性欲及愛欲雙重背叛的命運強塞給我。且這一次更是荒唐可笑啊,我的命

和-圖-書運之神不是因為我不要去愛這兩個人,也不是我因這種「不滿足」而要背棄我所愛的這兩個人,而是因為我的「不被滿足」如此明白清楚地呈現在她們眼前……哈,我竟是因為我的「不被滿足」而被拋棄的。我並沒有錯。因我從不曾也再不可能那樣去傷害世上另外一個人。

可是,無論如何,過去你那份愛的深厚性,之於我,它喚起了一份更深的深厚性,深到我既不可能,也不願意取消你之於我的「永在性」。因你的具體出現,使我生命被發展得如此深,深到我與你那個愛的結合體孕育出一個「永在性」的花苞在我身心裡,這是生命賜給我最珍貴的財產、最美麗的幸福。我要終生養著我心裡的這朵花苞,雖然我無法要求你身心裡也跟我長著一樣的花苞,但這花苞卻是我能向我自己生命祈求到最美、最令我渴望的一件禮物,而這個禮物是你所給我的,正因你的愛,我自己的生命才長成這朵花苞,我謝謝你!

在台灣我曾告訴小妹,我寫信給巴黎的五個相關中心,問他們卵子跟卵子以目前的科技可不可能生育,她站在大學的理學院大樓前大笑不已,說她會為我努力「開發新科技」。在東京我又和小詠提了一遍,她又好氣又好笑地罵我:「你想孩子想瘋了?」是的,從沒想過自己可能生一個孩子的我,確實夢想著生一個長得像絮的女兒,而且是只像她,特別是在Clichy我開始意識到她不再愛我的時候。

那一陣子姊姊從台灣打電話來告訴我她已寄出我所要的CD,她說最近睡前必須數一陣子佛珠才能讓自己睡得安穩,否則老夢到有人死.打電話給小詠的那個清晨,她說正等著時差要打電話給我,沒想到我自己就乖乖打來了,她說她整晚一直夢到我的棺停在她家門口,可是從頭到尾都看不到我的人……小妹也說今年年初夢見我在她夢裡喊好痛好痛!(那剛好是絮在巴黎令我痛到最痛點的時期)小妹的潛意識總是最準的,她總是在潛意識底層護衛著我的性命,這樣的關連性已持續了六年。而姊姊所夢到死亡的人是和小詠所夢到的相同吧,都是我,她們是自從三月以來最強烈接收到我生命底層求救訊息的兩個人,也是與我的肉身存在最深刻相關的兩個人,一個是我的親手足,一個是從我認識她的第一刻起就感覺她需要我生命的一個人,這樣的內在關係也持續五年多了……是的,姊姊和小詠都是對的。連輕津都接收到我求救的訊息,我從東京回到巴黎的https://m.hetubook.com.com第三天,就神祕性地接到她的電話,她並不曉得這其中的神秘性(我已和她失去三個月的聯絡),那天晚上她帶完全吃不下食物,又任意服用安眠藥的我去吃晚餐,最後我問她為什麼要來接近我,她微笑說因為她一直接收到我對她求救的訊號……

剛剛三十分鐘内我所領悟到的事情可能將成為我一生中重要的轉捩點。

我想你是不能目睹自己不能完美地滿足我,且我内在對愛欲質與量的要求也無法欺瞞你,因此,從你決定要愛我的那一刻起,你就在承受這種苦與軛,我内在對愛欲質與量的要求慢慢地使你承受不住,而使你從願意徹底給予我、滿足我的藩籬內跳走,開始欲望著他方、欲望著他人,試圖尋求另一個安頓你靈魂和身體的所在……我明瞭你對我愛的深厚性,我也說那或許是我所接收過最深的,但是,因為不足以承擔起關於我的苦與軛,所以你連帶地取消了我在你愛欲核心的位置,取消了我的「永在性」,或者是說,我的「永在性」根本不曾在你內心發生過。

這超乎尋常的溺愛與傷害,都注定使我失去她,我既無法減少對她的溺愛,更無法讓自己忍受她對我的抛棄,忍受得再好一點,因為唯有那樣才能挽救我之於她的傷害。這一切,被拋棄、被背叛的命運,我唯有眼睜睜地束手待斃。我沒有辦法不失敗,我幫不上自己。

III:

求救,是的,我是在求救!從九四年八月我開始明白絮在以一種祕密而殘酷的方式進行對我的背叛以來,我就走進一條死亡的漫長暗巷,我就明白我極可能會死,而三月十三日我與它相貼著薄薄的細膜而共同存在過,去找小詠之前的那十天,它也彷彿隨時可以將我取走,我活在難以形諸文字的對死亡的顫慄深淵裡,真正是第一次面對到自身生命裡,精神和肉體雙重都被毀滅的,關於「死」的最大「可能性」(相較之下,從前所經驗到的都只是一種死亡的「意願性」,重大車禍時所遭遇的也只是僅關肉體死亡邊緣的一種「可能性」)。直至如今,我也不明白自己是否已走出這「死亡之暗巷」,更早以前,我剛回到巴黎的三月初,我常晚間十點左右到塞納河邊散步,那時我就常在心中看到自己在寫一本小說,名字是:「致我所深愛人們的遺書」,我看到我在給每一個人的遺書中的最後一行寫著:「救我!」

〔Clichy〕

五月八日