4 白羅展開調查

荳克絲的眼珠子像是差點要掉出來。

「夫人對我非常好,先生。」

安妮的身材高大,五官很漂亮。她相當的激動,甚至是有點亢奮,對這起悲劇似乎帶點病態地幸災樂禍。

「再想想。」白羅鼓勵道。

「親愛的荳克絲,我必須盡可能了解那次爭吵的細節,千萬不要認為這是背叛夫人的行為,要知道,你的主子還躺在那邊,如果我們真想為她報仇,我一定要知道所有的詳情。人死不能復生,但是,如果夫人的死果真另有隱情,我們絕對要將兇手繩之以法。」

「哦,你來好了。」我毫不遲疑地說。

「你知道英格沙普那傢伙已經回來了吧?」

白羅耐心地等她抒發完心中積壓的情緒後,便恢復他公事公辦的語氣:

「那個污點可能是之前就留在那裏的。」我打斷他的話。

「然後呢?」

「沒錯,先生。」

「你為什麼這麼肯定?」

「那麼你是不是直接從廚房裏端上去呢?」

他把手提箱放在窗戶邊的圓桌上,不過這個舉動有失考慮,因為圓桌的桌面已經鬆動,結果它陡一傾斜,手提箱應聲落到地上。

「你不高興嗎,小老弟?」

「你一整晚都到哪裏去了?」我問他說。

「沒有綠色的,先生。」

「昨晚你什麼時候出門的?」

「而且,」我懶懶地說:「很有可能是被踩碎的。」

「好的,先生。謝謝您,先生。」

「還是沒有,看起來很平常呀。」

「那頓爭吵是怎樣的情形?你最先聽到的是什麼?」

「好了,我準備好了,在路上我再和你討論這件事。對不起,老弟,你大概出門的時候太匆忙了,看你領帶都打歪了,我來幫你調整一下。」說著,他伸出手來熟練地調整好我的領帶。「這樣好看多了,我們出發吧!」

「那個皮箱的鑰匙是什麼時候弄丟的?」

「稍候一會,我下去開門讓你進來。等我換衣服的時候,你再把事情一件一件說給我聽。」

真是粗心大意,我昨晚竟然沒有注意到這個重要的東西,它絕對是個重要的線索。白羅用手指沾一下碟子中的液體,萬分小心地舔了舔,然後眉頭一皺。

「就我所知,沒有了,先生。」

他再晃到五斗櫃這邊來。五斗櫃上面有一個托盤,托盤裏立著一盞酒精燈和一個小鍋,小鍋中仍留有一些黑色液體,此外,旁邊還立著一個空杯和空茶罐。

「咖啡是幾點送上的?」

「不過,裏面的藥不是兩天前就吃完了嗎?一個空盒子有什麼重要的?」

「蠟塊?哦,沒有,先生。英格沙普夫人根本沒有蠟燭,她只有一盞枱燈。」

「昨天去拉窗簾的時候大概是八點上下,就是那時候端進去的,我還沒關好,英格沙普夫人就上床了。」

「你為什麼認為可可奶裏面有鹽?」白羅心平氣和地問著。

「真美,真是太美了,然而遭此晴天霹靂,這家人一定是哀慟逾恆……」

約翰順手把火柴棒去到旁邊的花台中,哪裏知道白羅性好清潔,怎麼受得了別人在他面前亂丟東西,他上前拾起火柴,把它好好埋進土裏。

「昨晚沒有,先生,這我很清楚。」

房間右側的書桌上有一個小型紫色手提箱,鎖孔中還插著一把鑰匙,白羅看著手提箱思索良久,最後將鑰匙拔|出|來交給我,要我檢查看看。老實說,對我而言,那把鑰匙沒什麼特別的,它是那種很常見的耶魯鎖,只是握柄上還纏著幾根鐵絲罷了。

「藥劑師的名字不在上面,難道不奇怪?」

「是幾點鐘的時候?」

「英格沙普先生的。」

安妮想了想。

「是的,先生。」

我依照他的指示將他帶到夫人的書房後,就去尋找荳克絲。

「那你應該不會反對我問你幾個問題吧?我事先已徵得凱文帝斯先生的同意了。」

「彈簧門是在二樓的左手邊對不對?」

「換句話說,如果地上有一大片蠟塊,你一定會注意到,對不對?」

「你還問我!原來兇手不是在咖啡裏下毒,而是在可可奶裏!既然可可奶是在半夜喝下的,那毒性當然是到清晨才發作囉。這不就水落石出了嗎?」

「我不確定,但是離喝下午茶的時間還早,大約是四點左右吧……或者更晚一點。嗯,先生,我剛說了,我那時是恰巧經過,所以才會聽到書房裏傳出大聲咆哮的聲音,我沒有意思要偷聽,但是……嗯,反正就是聽到了。於是我便放慢了腳步。當時門雖然緊閉著,可是夫人那天非常生氣,聲音拉的很高,字字說的清清楚楚,即使站在外面也不容易聽錯。『你居然敢瞞著我,欺騙我!』她說,至於英格沙普先生是怎麼回答的我聽不到,他說話的語氣很低,聲音小她很多。夫人接著又說:『你真是向老天爺借膽,我供你吃、供你住、供你穿,你樣樣依賴我,到頭來你卻恩將仇報,讓家裏每一個人都因為你而蒙羞。』他是怎麼回應的,我還是沒聽到,只知道夫人馬上又說:『現在無論你怎麼解釋都沒有用了,這件事我得秉公處理,我的心意已決,不要以為我害怕這種夫妻間的醜聞會傳出去,所以就會讓步。』聽到這裏,我以為他們就要走出來了,所以不敢多留,馬上就離開了。」

「我剛才在路上遇到他。」

「就是這把,先生,一點都沒錯。可是您是在哪裏找到的?我四處都找遍了呀!」

「通往英格沙普先生的房門呢?是不是也上了閂?」

「謝謝你,荳克絲,我想知道的問題都問完了。」白羅起身走到窗邊:「我實在是欣賞你們那些園圃。對了,像這麼大的花園,總共請了多少園丁工作?」

「所以在七點一刻到八點之間,那杯可可奶一直放在二樓左邊的那個桌子上?」

「有什麼奇怪?」

附圖3:紙片

「見微知著,英格沙普先生是個做事很有條理的人。」

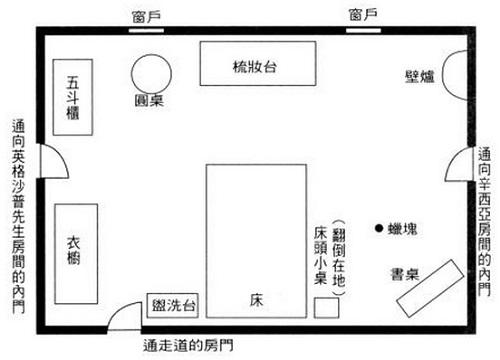

附圖2:夫人房間平面圖

他走到翻倒的床頭小桌旁邊,蹲下檢視散落一地的什物,總共是一具枱燈、幾本書、火柴、一串鑰匙,還有四散紛飛的咖啡杯碎片。

他接著檢視前晚我們破門而入的門框,確認當初門閂是上緊的,然後再去檢查對面通往辛西亞房間的那個內門,發現門閂也如我所言閂上了。他拉開門閂,小心地反覆開門、關門,輕手輕腳地不讓它發出任何的聲音。突然,門閂上某樣東西引起了他的注意,他彎身靠近詳細地檢查,拿出他手提箱中的一個小鑷子,從縫隙中取出一件微小的東西,屏住呼吸放入一個信封內,密封起來。

「我了解,你總是把這些原則掛在嘴邊,所以我才會事無輕重、鉅細靡遺地把所有的事都說出來給你聽。」

白羅抬起手來,要求說:

「昨天你幾點端上去的?」

「完全正確。」他若無其事地說。

他試著掀開桌面:「鎖住了。也許英格沙普夫人的鑰匙可以打開。」

白羅眼露精光地看著她。

「安妮,我請你來,是因為我認為英格沙普夫人昨晚寫的那些信件你會有點印象。夫人總共寫了幾封信?你說得出幾個收信人的名字或地址嗎?」

我把碎紙片還給他,看著他井然有序地把它放在手提箱之中,一如平時存放所有的事物一般。我絞盡腦汁地想著,這份遺囑裏到底有什麼名堂呢?是誰將它銷毀的?是在地上留下蠟塊的那個人嗎?八九不離十。但怎麼有人進來得來呢?當時所有的門都由裏面上鎖了呀!

「是的,先生,而且我會拿吸墨紙和熨斗把蠟清理乾淨。」

「既然都擺了那麼久了,何妨再多等一下,好不好?我等會兒想檢查檢查那些杯子。」

「那包斯坦醫生大概是心中有譜了,這樣我們辦起事來也方便許多。」

「當然捨得,但裏面有更重要的事等著你辨呢!」

他著惱地要我自己用腦筋想想。

「過了一會兒,我又回到走廊,那時已經什麼聲音都沒有了。到了五點鐘,英格沙普夫人搖鈴召我,叫我幫她沖杯茶端到書房裏去,而且不要點心。她臉色很難看,十分蒼白,看起來非常沮喪。『荳克絲,』她說:『實在太令人吃驚了。』『您別太難過啊,夫人,』我說,『喝杯熱茶就會好多了,夫人。』我看到她手中拿著一樣東西,好像是一封信,或者是一張紙,上面還有一些文字。她望著那張紙出神,好像不願相信上面所寫的內容。她自顧自地喃喃低語,就當我不在場似的。『就這幾個字,一切都不同了。』她對我說:『絕對不要相信男人,他們沒有一個是好東西。』然後我匆匆地離開,泡了一杯濃茶端回來,她客氣地謝謝我,說喝了茶之後她覺得好多了。『我已經六神無主了,』她說:『夫妻間的醜聞比洪水猛獸還要可怕,荳克絲,如果能夠壓的住的話,我何嘗不願意忍耐。』這時,凱文帝斯夫人剛好進門來,夫人也就不再多說什麼了。」

「沒有,從來沒有這種情形。」

荳克絲狀甚不解地看著他;而老實說,我也是。難道這支丟了的鑰匙藏有什麼玄機嗎?白羅只是微笑說道:

「白羅先生若想看什麼地方就麻煩你帶他去。」

他從口袋中掏出插在手提箱鎖孔中的那把鑰匙。

我聳聳肩。他若執意要這麼想,我多辯也無益。只是,再一次,一陣沉重的感慨略過我心頭——歲月不饒人,白羅畢竟是老了。我竊忖道,他能找到像我這樣既開明又有包容性的助手,實在應該感到深自慶幸。

「你認為是可可奶——注意聽,海斯汀——是『可可奶』被摻了番木鼈鹼?」

硬要把自己那份狂喜活生生吞回去,天知道有多困難嗎——安妮在不知不覺之中,透露了一項重要的線索:如果她知道她口中的「食用粗鹽」,其實是劇毒無比的番木鼈鹼,她一定會張口結舌,講不出一句話來。白羅內斂的功夫果然到家,我實在是驚佩他的鎮定。我迫不及待地想知道他接下來會問什麼問題,結果卻大失所望。

「做事很有條理」是白羅對人最高的評價。

「你說的沒錯,進行調查也只是求個心安罷了。」

「沒問題的,先生。」

「你看到托盤上面有鹽?」

「昨天海斯汀和勞倫斯先生回來的時候,看到夫人正忙著寫信,我想,你應該不知道那些信是要寫給誰的吧?」

「你在哪裏找到的?」

「你看不出?但它卻是頭一個要掌握的重點。」

我告訴他自己在半夜被叫醒的情形、英格沙普夫人的臨終遺言、她先生竟夜未歸的事實、前一天夫妻間的猛烈爭吵、無意間聽到瑪莉和她婆婆間的對話、日前英格沙普夫人和何沃德小姐發生的爭執,以及伊薇臨走前的殷殷交代等等情形,幾乎是毫無遺漏了。

「你確定嗎?」

「你知道,這件事只是在懷疑的階段,並沒有什麼具體的證據。」

荳克絲站在書房裏,雙手互握、交叉擺在身前,銀色的頭髮在白色布帽下盤結而上——這種裝扮,是老式女佣的最佳寫照。

「房門鎖住了嗎?」白羅問道。

他很快下來打開了門,帶著我回到他的臥房之中,並指指旁邊的椅子要我坐下。坐定之後,我就開始說明,不論事情的大小、關係之輕重,全部毫無保留的盡吐而出,他則在一旁慢條斯理地盥和*圖*書洗,並從從容容地換裝。

「家裏其他人誰有綠色的衣服?」

「總共有四封信,先生。一封是給何沃德小姐的,一封是給她的律師威爾斯先生的,至於另外兩封我就不清楚了……哦,對了,其中有一封是要寄給泰敏斯特的羅斯餐廳,辦外燴的;第四封就真的想不起來了。」

「難道不是嗎?托盤裏的粗鹽,不是番木鼈鹼是什麼?」

「好日子還會再來的,荳克絲,情況再壞,我們也不能放棄希望。你可不可以去請安妮來一下?」

「我在這裏,我的朋友。」

「啊!」我驚呼一聲:「真的不在上面!這就很不尋常了。」

安妮遲疑了。

我們穿過阿福烈德.英格沙普先生的房間時,白羅稍為停留了一下,並快速而周全地掃瞄一圈,然後將兩個房間的內門及英格沙普夫人的房門再次上好鎖,恢復到我們進來時的狀況。

「沒有,先生。」

附圖4:信封

「你看不出來嗎?注意看這具枱燈,它的玻璃燈罩破成兩半,看起來是掉下去的;但是再看看這些咖啡杯粉屑,它絕對是被用力摔碎的。」

「雖然如此,其中原因卻不複雜。老弟啊,你不要弄迷糊了。」

「你果然很開明。」白羅邊說邊站起身來:「這裏的工作可以結束了。對了,角落裏那張小辦公桌是誰的?」

「這倒值得推敲推敲,」白羅很快地說:「沒錯,應該是有特殊的意義才對。」他眼光掃過整個牆壁說,「但是地上的蠟塊不是滴自他那根蠟燭,因為你也看到了,這片蠟塊是白色的,而勞倫斯拿進來的蠟燭還放在梳妝台上,那是粉紅色的。至於英格沙普夫人,她房裏並沒有燭台,只有一盞枱燈。」

「你忘了說明英格沙普夫人昨晚用餐的情形。她的胃口正常嗎?」

「百分之百確定,先生。」

「嗯,是的,先生,那道門向來都是閂著的,不曾打開過。」

「腳印?你想像力還真是豐富,這裏早就像經過大軍壓境一般,留下了數不清的腳印了,哪還需要找什麼腳印呢?快過來幫我尋找可疑的證物!對,我先把手提箱放著,暫時還用不上。」

「夫人有沒有綠色的衣服?」

約翰不是很了解這句語帶玄機的話,他一臉狐疑,將包斯坦醫生交給他的兩把鑰匙遞給我。

「完全正確。」白羅怪聲怪調說道:「的確是有人用力踩過。」

幾分鐘後,我已經站在李斯威小屋的門前了。我先敲了一會兒門,半晌沒人回應,於是加把勁用力往門上拍。終於二樓的一扇窗戶輕輕推開,正是白羅探頭出來查看。

我迅速把攝子遞過去,他俐落地從灰燼中夾出一塊半焦的小紙片。

「對不起,先生,真的一點印象都沒有,當時我沒有注意到那封信。」

「那也好,一,是一個被碾得粉碎的咖啡杯;二,是插著鑰匙的手提箱;三,是地毯上的污點……」

安妮動員了所有的腦細胞,但是仍然一無所獲。

我不由得興奮起來,但是白羅卻澆了我一頭冷水,說道:

「這件事就麻煩你了,白羅先生。」他說:「海斯汀應該已經告訴過你,我們不希望引起任何不必要的注意。」

他站起來,走到壁爐前面,出神地站在那裏,無意識地撫弄上面的裝飾物,並把它們排列整齊——這是他心裏產生疑慮時的習慣動作。

「怎麼可能呢!」我漸感不耐:「我只記得她吃得不多,她的心情很糟,所以胃口也差,但那沒什麼大不了的。」

「看看,兄弟,」他叫道:「你覺得這是什麼?」

白羅閃爍的雙眼靜靜打量我。

他看到我一大清早就來拜訪,頗感訝異。打過招呼之後,我略為說明了昨天晚上發生的悲劇,然後單刀直入,讓他協助調查是否有任何不法情事。

「大概七點十五分……如果我記得沒錯的話,先生。」

「什麼重大突破?」

「沒錯,我想工人昨天下午來修整過。好了,進來吧,荳克絲已經在等了。」

「那我就先從昨天下午的事情開始問起。聽說夫人曾經和人吵過架?」

「這個嘛,那時我剛好從外面的走廊經過……」

說教、訓勉了兩句之後,他才又恢復進行搜索。

他跨跪著,萬分輕巧地把爐架上的餘灰揀弄到炭圍上,不一會兒,他驀然發出一聲低呼。

「你想她後來會怎麼處理那張紙呢?」

荳克絲想了一想。

最後,他用試管裝了幾滴先前找到的可可奶,謹慎地封好口,然後拿出一本小筆記簿記錄著。

他不知道從哪裏摸出來了一個藥劑師配藥用的紙盒。

「是的,是勞倫斯.凱文帝斯拿進來的,不過他當時失魂落魄的,而且好像在那裏看到了什麼東西,」我指向壁爐:「然後就動也不動地僵在那兒。」

荳克絲前腳才離開,我馬上好奇地問:

「沒有,我找不到有什麼特殊之處。」

「昨晚你們只帶一根蠟燭進來吧?」

「唉,唉,這麼美麗的花園,你就捨不得我多看一眼嗎?」

「好了,我沒有問題了,非常謝謝你。」

「老弟!」他突然對我說:「會這麼刻意把杯子踩裂、碾碎,目的不外兩個:一是因為杯子裏面含有番木鼈鹼;要不然——這個理由更麻煩——就是因為裏面沒有番木鼈鹼!」

我睜大了眼睛看著他。難道是無情的戰火燒壞了這個小老頭的腦筋?不過他仍自顧自地清理大衣,準備裝束,似乎非常樂在其中。

「也許不重要,不過,你看看盒子上面是不是有什麼令人奇怪的地方?」

「你很確定嗎?」

白羅似乎猜到了我的心思,遂深表認同地對我點點頭。

「是的,先生。」

和_圖_書「第六個事證是什麼?」我說:「應該是可可奶吧?」

「辛西亞小姐有一件綠色的晚禮服。」

「這裏有點奇怪。」白羅說。

「你怎麼知道英格沙普夫人有吃安眠藥的習慣?還有那支丟掉的鑰匙和備用鑰匙是怎麼回事?」

「那麼你是幾點送進夫人房間去的?」

他沉默數分鐘,靜靜地和我朝著大宅前進,後來終於開口了:

「太棒了,這支鑰匙雖然不是很合,但是稍微硬扭一下還是可以打開。」

「不對不對,此說差矣!聽好來:一件事實會帶出另一件事實,所以我們的工作才得以進行。這件被帶出的事情放在這裏合不合理?棒極了!那好,我們就繼續追查;如果這件事怎麼都說不通,噢,太奇怪了,那就是有什麼地方漏失掉,什麼關鍵所在沒找到;這時我們就必須重新檢視,重新尋找。其實那個奇怪的地方,那個看來或許無關緊要的小細節,我們才必須把它放在這裏!」他誇張地比著手勢:「它們才是重要的關鍵,它們才是偉大的線索!」

「是的,我很確定,先生。」

「是淺綠色還是深綠色的?」

白羅直接切入主題,仍然是公事公辦的態度。

「我記不得了。」我說:「而且,我實在看不出……」

我前前後後仔細檢查一番。以下是它的原吋附圖〔附圖3〕:

「是在這邊,先生。」

「他的桌子裏沒有郵票,不過原來可能有,對不對,老弟?原本應該有……沒錯。」他的眼光在屋子裏四處飄移:「書房該檢查的都檢查過了,可惜發現不多,除了這個之外。」

「你進去夫人的房間之後,有沒有注意到通往辛西亞小姐臥房的內門是不是仍然上了閂?」

「大約六點鐘,先生。」

「是誰告訴你這個壞消息的?」我接著問他。

「恐怕是如此,先生。昨天晚上我有事出門去了,不在家裏。也許安妮知道,不過平常她粗心大意的,連昨天用過的咖啡杯到現在都還沒清理。反正哪。只要我人一不在,沒人監督,整個家就亂七八糟的。」

「天啊!實在太可怕了,我可憐的艾蜜莉,我剛剛才聽到消息。」

「這個花園真漂亮!」他低聲自語:「太漂亮了!花園的設計勻稱有致,有的形如彎月,有的狀似鑽石,真是令人賞心悅目。花木也是株株繁茂,目不暇給。這花園是最近才整理過的吧?」

昨晚他去了哪裏?他會用什麼理由向大家解釋呢?

「話是沒錯,但你怎麼決定何者為重,何者為輕?我覺得最困難的地方就在這裏。」

等到我和荳克絲一起回來時,裏面卻空無一人。「白羅,」我大聲地叫他:「你在哪裏?」

「白羅,」我高興地喊道:「恭喜恭喜,有重大突破了。」

「我有事先走了。」我說。

「昨天午餐的時候,先生。夫人鑰匙掉了很心急,要我四處仔細找找。」

「注意看看它的標示。」

「你確定另外那個人是英格沙普先生?」

「我的想法和你差不多。想想看,她與子女間並沒有血緣關係,」他繼續說:「縱使她對這些凱文帝斯先生、夫人們既仁慈又大方,但她畢竟不是他們的生身母親。血濃於水,請你千萬記得,血是濃於水,假裝不來的。」

「你離開的時候,她手上還拿著那封信或什麼紙張的嗎?」

「通常是在晚上該把房裏的窗簾拉上的時候,先生。」

「她應該有一支備用的鑰匙吧?」

「所以按照常理推判,她應該是在八點到八點三十分之間喝下去的,一定不會超過八點半。番木鼈鹼的毒性發作很快,大概在一個鐘頭之內就會出現症狀,但是英格沙普夫人的情況很不一樣,毒性是到隔天凌晨五點左右才發作,中間足足有九個小時!不過若是和大量食物一起服下,就有可能延緩毒性爆發的時間,只是,再怎樣也不至於拖到翌日清晨五點。不過我們還是不可排除這個可能性。但是根據你所說的,她晚餐時的胃口不佳,而且毒性是到隔天早上才發作,所以這就表示事有蹊蹺了,說不定解剖遺體時會有新的發現。在此之前,只要把這些線索放在心上就好了。」

「好,接下來呢?」

「你離開夫人房間的時候,她有沒有立刻把門閂上?」

「沒錯。」他陰鬱地說:「我在找的就是這個東西。」

「簽文件?沒有,先生。」

「每天都是你嗎?」

他詳細檢查盥洗台下面的抽屜,又快速穿過屋子,在左邊窗戶前的深褐色地毯上,發現一個幾乎無法察覺的圖形污漬,他蹲下身子仔細觀察,甚至貼在地面用鼻子聞了聞。

約翰轉向我,拿出香煙盒,點燃一根香煙。

「十年不算短哪,實在稱得上是忠心耿耿。你應該跟她很親近吧?」

「是的,先生。¬」

「沒有,先生。」

「是的,看起來像是食用粗鹽。剛開始把托盤端上去的時候,上面根本沒有這個東西,不過當我再把它端進夫人的房間時,竟然一眼就看到有些鹽在上面,我原想下樓叫廚房再重新準備一份,不過昨天荳克絲不在家,我實在忙不過來,所以我想,反正鹽只是撒在托盤上,可可奶應該沒有問題,所以就用圍裙把鹽擦掉,再把茶端進去。」

白羅一面小心打理他的鬍鬚,一面搖搖頭。

「在英格沙普夫人房間盥洗台下面的抽屜中發現的,這就是我說的第六項證物。」

「是……」

「包斯坦醫生建議我們要保持現場。」

「威爾金醫生一大早就到丹比家敲門,告訴他這件事,可憐的艾蜜莉!她這輩子可說是無我無私,一心一意獻身公益,這麼難得的好人……唉!她一定是操勞過度了。」

「是的,先生,裏面會再加牛奶、一匙糖,以及兩湯匙的萊姆酒。」

「在丹比家耽擱了,我和他談點事情,大概談到半夜一點鐘才結束,結果伸手一摸,才發現還是和*圖*書忘了帶大門鑰匙,為了怕吵醒大家,所以就留在丹比家住了一宿。」

我還來不及回應,書房的門已悄然打開,安妮已經到了。

所幸他沒有問我要去哪裏。

「那我就不知道了,先生,不過我想她應該會把它鎖在她的紫色手提箱裏吧。」

「沒有,先生。」

「我不介意告訴你原因,不過你也知道我的習慣,通常在真相還沒有水落石出以前,我不喜歡解釋太多。依據目前所知,英格沙普夫人是因為吃進番木鼈鹼而中毒身亡,所以我們先假設番木鼈鹼是添加在她那杯咖啡之中。」

「這我同意。」荳克絲的情緒不禁激動起來:「還有,我也不指名道姓,但是這裏有一個人,實在讓大家都已忍無可忍,打從他跨進門檻那天起,我們就開始厄運不斷了。」

不過,由於千頭萬緒愈理愈亂,緊要關頭反而詞不達意,我一方面不斷重覆敘述,力求完整,另一方面又不時往前追溯,以免掛一漏萬;白羅則是對我溫心一笑。

史岱爾莊就在眼前了,約翰聽說我們到了,特意到門口迎接我,他的臉色疲憊而憔悴。

安妮神經質地傻笑了一聲,咯咯咯便離開了,而我強忍了好半天的情緒,馬上如洪水般宣洩而出。

「你怎麼知道這些色彩豔麗的秋海棠就不重要?」

「沒什麼,荳克絲,我的工作就是包打聽。這支是不是那把遺失的鑰匙?」

「既然這樣,事情就更明白了。對了,夫人昨天有沒有叫你簽任何文件?」

「謝謝你,先生。」

「老弟!」白羅喊我一聲:「好了,現在我們到夫人的書房去問女佣幾個問題,荳克絲——是這個名字沒錯吧?」

我們進入臥室,白羅又把門鎖上,然後開始仔細搜索。他像是草原上的蚱蜢般穿梭在每個家具之間,我站在門旁不敢進入現場,深怕破壞裏面的蛛絲馬跡。白羅對我的謹慎似乎並不領情。

我們迅速穿過村莊,進入史岱爾莊的大門。踏入大門後,白羅站在裏面駐足停留了一會兒,悵然地望向宅第四周蓊鬱的樹木,這時林被之上仍可見清晨的露珠燦燦閃耀。

英格沙普夫人資助的比利時人,就住在村子裏靠近史岱爾莊外圍森林的邊門旁,如果捨棄彎彎曲曲的馬路,選擇直接穿過草坡的小徑,可以節省不少時間,所以我理所當然地向草地走去。就在我快要走到白羅他們居住的小屋時,驀地裏出現一個人影對著我跑來,定睛一看,原來那是英格沙普先生。

「相當確定。」

「不對,因為它還相當濕潤,咖啡味也還聞得出來,四,是一小段深綠色的纖維,雖然只是一兩絲,但仍可以清楚辨識。」

我沒有回答,我根本不知他所云為何,但我很清楚此刻要求他解釋也是枉然。一會兒後,他打起精神,繼續動手蒐證。他從地上拾起那串鑰匙,用手指撥弄旋轉,最後選了其中一支最光亮的去試開桌上的紫色小提箱,結果竟完全吻合!他打開箱子,猶豫了片刻,重新閣上手提箱,把鎖上好,然後將那串鑰匙和原本插在鎖孔中的鑰匙,統統放到自己的口袋裏面。

「是啊,」白羅若有所思地回答:「沒什麼大不了的。」

我仔細地前後端詳。

他拉開抽屜,拿出一個小皮箱,轉身面向我。

「不是。」白羅鄭重其事地回答:「我是可以把它列為第六個事證,不過沒有必要。不,第六個線索我暫時還不能透露。」他快速地環視房間一周:「該做的都完成的差不多了,除非……」他看著壁爐中的灰燼,陷入沉思之中:「既然都用火燒了,東西應該毀掉了……不過萬一……很有可能!我們來找找看。」

「哦。」

「是的,先生。她每天早上都會把它帶下樓,到了晚上再提上去。」

「沒有,先生,那時還沒有,先生,不過她稍後一定會做這個動作。通常晚上的時候,她一定會把門都鎖好——我說的是通走廊的門。」

然後我們一起上樓到那間喪房看看。為了方便讀者了解,我附上房間重要家具的配置圖〔附圖2〕。

「那張桌子是在門的這邊,還是靠近佣人房的那邊?」

「是誰負責端到她房間去的?」

「昨天打掃房間的時候,你可曾在地上發現蠟塊?」

「說不定就只是粗鹽。」白羅平靜地回答。

「現在只剩下三個了,先生。打仗前總共有五個,那個時候,花園像樣多了,那才真是配的起我們這種有頭有臉的人家。可惜您沒機會欣賞,那簡直是美不勝收。現在只剩下上了年紀的曼寧和威廉那個年輕小伙子,還有一個愛穿褲子那種玩意的新潮女園丁。噢,什麼壞世道喔!」

「感覺很複雜很混淆,對不對?別著急,老弟,你很不安,你很煩躁……這都是正常反應。我們先讓自己冷靜下來,把一個個環節清清楚楚地按時間順序排列好,然後再逐項進行審查或捨棄,我們把重要的留下來,無關緊要的就……呼!」他可愛的臉龐擠弄起來,很誇張地吹了一口氣:「吹到一邊去!」

「請坐,太太。」

「是的,我們每天黃昏都會在她房裏放一杯熱可可,晚上如果想喝的時候,她會再把它溫熱。」

「我們在這個房間裏找到了……」他一邊說,一邊飛快地寫著:「六點可疑的事證。需要我一一說明嗎?還是你自己可以列舉出來?」

「白羅!」我高興地叫道:「這是遺囑的一部份。」

「不是的,先生。因為瓦斯爐不夠多,所以廚師會在晚餐煮青菜之前就先將可可奶煮好,然後我就端到樓上去,放在彈簧門旁邊的桌子上,稍後再送進夫人的房間。」

「海斯汀,快幫我拿鑷子過來!」

「大概都幾點端上去?」

「真不知道要用什麼態度面對他!」約翰說。

「家裏其他人也都沒有那些綠色的衣物?」

我銳利地看著他。

「你侍候夫人已經很多年了,和圖書對不對?」

「白羅大老哥!」我漠然回答:「我不能強迫你該怎麼想,你有權堅持自己的意見;不過同樣的,我也有我的看法。」

白羅的神色始終如一,不論是失望還是高興,外表完全看不出來,聽完這個回答,他只是淡淡地說:

「絕對錯不了,先生,不然還會是誰?」

我仔細讀了上面的標示:「需要時睡前服用一劑,英格沙普夫人。」

原來他走到落地窗外去了。他站在陽台之上,心曠神怡地欣賞造型豐富的美麗花床。

白羅若有所思地點點頭。

「因為它今天出現的地方跟昨天不一樣。現在換下一個問題。英格沙普夫人的衣櫥裏有沒有一件深綠色的衣服?」

他們真的會感到悲傷嗎?有人真會為英格沙普夫人哀慟逾恆嗎?她在世時固然管得到家人的身,卻管不了他們的心哪。她的驟然去世,雖然令人吃驚、令人難過,但很難冀望有人會為她悽悽不捨的。

我一時毫無頭緒,這紙片的質感很厚,和一般的書信用紙大相逕庭;然後我突然靈機一閃。

我解釋說怕自己破壞現場的腳印。

「你不同意,對吧?不過這類的東西可不能小覷。好了,不多說了,我們現在就進去見見那個勇敢的荳克絲吧。」

「這點我很感到欣慰!你的記憶力很好,大體已經把發生過的事做了精確描述。至於你敘述的條理……不提也罷,真的只能用可悲這兩個字來形容。不過你現在心情很差、很難過,所以也是情有可原。但話又說回來了,可能就是因為這個原因,你竟忽略了一項事實——或者說是最重要的事實。」

「我無權翻閱這些文件,但必須要有人馬上看看這些東西。」

真是十足的偽君子!我的心頭頓時湧起一股嫌惡之情。

「你有沒有看過藥劑師不署名就把這類藥品交給病人的?」

他一看到我,就急忙過來攀談。

「大約八點左右。」

「披風、圍巾,或是那個叫什麼來著……獵裝呢?」

「那是什麼樣的可可奶?是純可可奶嗎?」

「因為夫人的安眠藥兩天前就吃完了,還沒有去買,藥盒子還是空的。」

「是什麼?」我問。

「是的,先生,不過我不知道可不可以……」荳克絲有些遲疑。

「在托盤上看到的,先生。」

從荳克絲的態度可以感覺到,她並不信任白羅,但是他的誠意很快就化解了她的心防。他拉開一張椅子。

「不用太久就會知道了。」白羅輕描淡寫地說道。

「是我,先生。」

他從口袋中拿出一個皺折不堪的信封丟給我。它不能說是個正式的文件,只是在個粗劣不堪的老式信封上面潦草塗寫了幾個字,寫的人顯然只是隨筆而劃,並不是很刻意。以下是那些字的完整臨摹:〔附圖4〕

「你非常確定?」

「這是什麼桌子啊!」白羅叫道:「噢,老弟,竟然有人住在這麼豪華的大宅子裏,卻完全不懂得享受呀。」

「一件一件來。關於安眠藥,是因為我找到了這個。」

「我不確定,先生。門是關著的,但是有沒有閂上我就不知道了。」

我聳聳肩,如果他執意要這麼強辯,跟他爭論是沒有用的。

「你怎麼了,老弟?」他嚷叫道:「站在那裏動也不動,活像是……怎麼形容?啊,對了,活標本。」

他掀起桌面,瞄了瞄抽屜裏排列整齊的文件資料。出人意外地,他並沒有閱讀任何文件的內容,只是重新把書桌鎖好,讚賞有加地說:

「這點我完全了解。」

「沒錯。不過這截纖維可能是從英格沙普夫人的衣服上掉下來的,說不定也沒什麼用處;第五,就是這個東西!」他大手一揮,指向書桌旁邊地上的一灘蠟塊:「這一定是昨天之後才留下的,否則女佣打掃時一定會用吸墨紙和熨斗清理乾淨。我有一頂最喜歡的帽子,就曾經被融蠟……算了,那件事和這個案子無關。」

「沒有關係,」白羅說道,沒有露出一絲失望之情。「我再問你一些其他的問題。英格沙普夫人房裏有一個小碟子,裏面留下一點可可奶,她是不是每晚都會喝這個東西?」

「你一點都不訝異?」

「好吧,我們暫時不去管這個問題。你覺得夫人昨晚就寢前可不可能吃了安眠藥?」

「昨天晚上兵荒馬亂的,那片蠟塊應該是一時不慎留下的;不過,也有可能是英格沙普夫人自己不小心造成的,不是嗎?」我提出心中的疑問。

接著,白羅重覆曾經問過荳克絲的問題:

「前前後後有十年了,先生。」

「是可可粉,而且裏面還加了,我想想……萊姆酒。」

我站在一旁,聽到他像失神般喃喃有詞,卻不知所云:

「是的,先生。」安妮的臉色愈脹愈紅,然後突然衝口說道:「如果可可奶裏面加了鹽,先生,那絕對不是我放進去的,我根本沒動過鹽罐。」

「是淺綠色的,就是一般說的那種薄紗布料。」

「白羅,」我問:「你可不可以告訴我,為什麼你想知道英格沙普夫人昨晚用餐的情形?這個問題我百思不得其解,吃的好不好和她的死亡有什麼關係呢?」

「哦,當然不會反對,先生。」

他說話的時候目不轉睛地看著我,使我不知所措,臉紅了起來。

「那……」我說:「你的判斷是?」

安妮努力地回想。

「哦,那就不是我要找的。其他人有任何綠色的衣服嗎?」

「啊!」我恍然大悟:「那就是你放進信封裏的東西。」

「啊!」白羅伸出食指快而有力地指向我,我不禁畏縮了一下:「聽好來!一個偵探最大的致命傷就是認為:『這件事微不足道、無關緊要、派不上用場、不必管它』,告訴你,那樣就大大誤事了!沒有一件事是不重要的。」

他一支支試著鑰匙,熟稔地在鎖孔中穿梭扭動,最後終於發出一聲滿意的輕呼:

「她平常是不是都把重要的文件放在手提箱裏?」