黑暗之心/ 康拉德 /

除了呼吸和行進所要的空間外,他真的不需要再從荒野裡得到什麼東西。他的需要是生存,並且冒最大的險,忍受最大限度的苦向前推進。

薄霧的黃昏、寧靜的泰晤士河上,潮水的波盪撩起船長馬羅內心深處的記憶,他開始講述那一段在非洲大陸,所謂蠻荒之境遭遇的故事,他沿著剛果河深入非洲心臟,進入西方社會無法瞭解的黑暗,試圖探究謎樣人物——象牙代理商庫茲的傳奇。

馬羅全神貫注的喃喃獨語,引領讀者身歷其境,感受異境的神祕、陌生的恐懼以及內心潛在蔓延擴散的不安。全書藉由康拉德所選取的逼真紀錄,營造出貪婪、愚蠢、道德穢污的瘋狂狀態,產生驚人的不祥和奇異氣氛,從而召喚人性的深奧及精神的恐怖。

鋼琴師和她的情人/ 珍.康萍 凱特.普林格 /

《鋼琴師和她的情人》不止是小說,也是一部得獎的影片,導演兼原著者珍.康萍創造了一個有力而具原創性的愛情故事,深深地吸引著千萬影迷!

艾達、她九歲的女兒,以及她的鋼琴,在一場婚姻的安排下來到十九世紀的紐西蘭。就在她卸下所有行李之後,她的丈夫史都華特拒絕搬運她的鋼琴而將它留在海灘上。艾達無法忍受和自己心愛的鋼琴分離,她開始和身有刺紋的鄰居班斯進行了一場交易:只要艾達讓他在自己彈奏時做一些事情,艾達便能取回鋼琴,每次一個黑鍵。在自己堅定的意志和企圖之誘惑下,艾達逐漸陷入複雜的愛慾、裸露的激情,以及義無反顧的糾纏當中……

這部小說深受愛蜜莉.狄金遜的詩以及布朗特姊妹們的小說影響,顯得格外地豐富、浪漫。故事裡藏著許多神秘:艾達的沉默、女兒的身世、婚嫁的原因;班斯和史都華特過去的歷史也交織於其中。

《鋼琴師和她的情人》是一部描寫十九世紀維多利亞時代一個女人浪漫的愛情故事。透過她的沉默,意志的力量被人感受——這意志是如此的強烈而奇異,艾達擔憂著它將引領自己前往何方?

奇幻小小說/ 佚名 /

由慧龍文化有限公司於一九七八年出版之「慧龍書系313」,朱佩蘭譯,收錄四十二個短篇。

天使與昆蟲/ A.S.拜雅特 /

「布克獎得主」A. S. 拜雅特——

英國《泰晤士報》評選:1945年以來最偉大的50位英國作家之一

榮獲英國歷史最悠久的文學獎 James Tait Black Memorial Prize

.繼布克獎暢銷名作《佔有》之後,結合博物學與浪漫派詩歌之小說名作

.1995年改編電影《情色風暴》,第48屆坎城影展金棕櫚獎入圍

.特別收錄「維多利亞時代小說」專家導讀

◆第一部〈尤金妮婭閃蝶〉

身為博物學家的他

以為自己找到了夢寐以求的尤金妮婭閃蝶

美麗耀眼絕世

沒想到那其實是一隻蟻后

在亞馬遜原始森林裡研究螞蟻、蝴蝶等動植物的博物學家威廉,歷經艱難困苦的十年研究生活之後,從南美回到英國,卻在一位富有鄉紳家裡舉辦的舞會上,愛上他的大女兒尤金尼婭。她有如百合、雪花一般純白無瑕,也如同他在亞馬遜叢林裡捕捉到的那隻藍色尤金尼婭閃蝶一般熠熠生輝。她是他的夢想終於成真。為了得到她,威廉決定留在這棟維多利亞大宅裡為主人整理動植物標本。

他相信這裡是他下半生的港灣,沒想到這棟表面上光輝耀眼的大宅裡,藏著一樁見不得光的祕密。這裡是文明社會,生活在其中的人卻無異於昆蟲。人,是大自然的造物,也不可避免受動物的本能支配……

「變形」(Metamorphosis)是這篇故事的主題之一,拜雅特在這裡用隱喻的手法一次施展了好幾次「變形」,有人從蝴蝶變成螞蟻,有人從毛蟲變成蝴蝶,有人從屠夫之子變身王子,而豪廈莊園最後變成了蟻窩……最終,這篇小說也從一部維多利亞時代家庭羅曼史,變身為一部黑暗的哥德風格(Gothic)寓言。

◆第二部〈婚姻天使〉

人一輩子只會有一個「真正的另一半」

不論在人世間如何顛沛流離,兩人終將在天堂結合

成為兩人一體的「婚姻天使」……

為了召喚年輕早逝的戀人亞瑟·哈倫(Arthur Henry Hallam, 1811-1833),英國大詩人丁尼生(Alfred Tennyson, 1809-1892)的妹妹艾蜜莉召開了兩場降靈會,希望召喚亞瑟前來,懇求他原諒自己後來成了別人的妻子。她相信亞瑟·哈倫才是她的靈魂伴侶。雖然她嫁給了傑西上校,他也帶給她世俗的快樂,但她念茲在茲的是在另一個世界的亞瑟……而當亞瑟的亡靈真的降臨了,艾蜜莉不得不當場為自己這一生的感情作出最後判決……

拜雅特在一個通靈故事的框架裡,從女性的視角重新講述了19 世紀桂冠詩人丁尼生的妹妹艾蜜莉與他早逝的摯友亞瑟·哈倫之間的故事。艾蜜莉以未婚妻身份為亞瑟·哈倫守寡九年後,終於接受傑斯上校的求婚,卻得不到任何人的諒解,包括她的哥哥丁尼生,丁尼生甚至在他花費12年為哈倫之死所寫的英詩名作《悼念集》(In Memoriam,1850)裡刻意將艾蜜莉的存在隱略不提。

艾蜜莉是怎麼面對這一切的?她為自己的行為付出了什麼代價?愛情的美好回憶,現實裡不盡然滿意的夫妻生活,究竟孰輕孰重?

在這個中篇小說裡,拜雅特寫下艾蜜莉對於社會期待她所扮演的角色如何作出抗拒,以及由此而生的內心痛苦和自我質疑,卻也在這當中展開對自身情感、現世生活的不斷思辯。

這就是拜雅特

《天使與昆蟲》的情節如同一部懸疑偵探小說,同時具有高度文學性。這是一部融匯英國維多利亞時代流行的進化論、社會風俗與洶湧思潮、生物學、宗教理念與神話等內容的文本,結合近乎貪婪的智性好奇心與古怪的想像力,也充滿對那些浪漫主義詩人的憐愛。拜雅特迷戀語言,其語言卻從不感情用事,以哲學家一般的冷靜推演自己的理念,用最理智的風格表達最有情的事物。這就是拜雅特。

迷情書蹤/ A.S.拜雅特 /

1990年布克獎得獎作品,電影《無可救藥愛上你》原著。

再現維多利亞時代愛情風格,《泰晤士報》推選為九零年代最令人難忘的傑作。

一部以小說書寫維多利亞時期英國文學史的經典巨作。

小說巧妙地將作家傳記置入偵探推理的敘事中,故事始自研究助理羅蘭,他協助文學教授茉德.貝莉,研究維多利亞時代的兩名詩人藍道弗.艾許及勒摩特開始,這兩位詩人之間不尋常的通信成了茉德.貝力與羅蘭.米契爾致力探索的懸案,隨著研究的深入,茉德和羅蘭也衍生出糾纏不清的情感和權力關係。

拜雅特成功地揉合了學術計謀、文學歷史以及男女浪漫情愛,細膩地再現維多利亞時代手法,誠為大師之作。

本書于冬梅翻譯第一至十七章,宋瑛堂翻譯第十八至二十八章、後記。

趕象人/ 葛林.克洛斯 /

《趕象人》(The Great Elephant Chase)獲頒一九九二年英國惠布萊特(Whitbread)小說獎

一個渴望被肯定的孤兒,一隻突然闖入的大象,一場騙局,一段冒險。

人性、利益、友情、親情的交雜,帶著希望往正確的路前進。

泰德,一個自幼失去雙親的孤兒,某日,在他的小鎮上突然來了一隻大象,真正的大象。這景象引起小鎮居民的好奇與圍觀,一陣混亂中,大象忽地用牠的長鼻捲起人群中一個跛腳的小女孩,小女孩昏了過去,好不容易大象將小女孩輕輕放下,牽象人在女孩身上灑上某種藥水,女孩清醒了,腳也跟著不跛了……是大象?還是那藥?還是那個牽象人?

泰德目睹了這一切,陰錯陽差間,他上了載著大象的火車。在過了十五年被指責、被當成箭靶的日子,泰德無聲無息地離開了小鎮馬克爾,沒有任何人知道,除了一隻大象……

泰德成了照顧大象的好手,一份辛苦又沒有報酬的工作,他知道自己隨時可以逃走,但他沒有,因為這是他十五年來頭一次得到肯定,大家都肯定他把大象照顧得真好!然而,泰德發現了一樁天大的陰謀和騙局,他下定決心要保護大象,帶著牠逃離手段冷漠、眼光如鋼鐵般銳利的漢尼寶.傑克森先生。但是,怎樣才藏得住大象呢?尤其是一隻有主見的大象。泰德走遍整個美國,用盡各種方法,不顧一切,不讓傑克森先生捷足先登。這場追逐要到何時才會結束?最終大象又身歸何處?

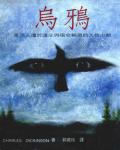

烏鴉/ Charles Dickinson /

「一本幻惑人心的小說,充滿神秘氣息的人物性格……Dickinson之筆飽含機智、趣味與迷人的詩意。」——芝加哥論壇報

「強而有力的新奇創作!Dickinson是美國小說界的天才!」——柯克斯評論報

「一本關於人心奧祕的小說……Charles Dickinson贏得眾人的肯定與讚賞。」——紐約新聞日報

遺忘和周而復始的宿命輪迴是人性的兩個主題,作者藉由烏鴉寓言一樁離奇失蹤案的聯結,描繪出人類的擅於遺忘及人在情愛關係中的糾結與疏離的弔詭。在謎樣的、陰濕的氣氛中,述說著人心與愛情的陰鬱、神祕的主題,於此,我們看得見人與宿命共舞的軌跡及生命的啟示。

橡子姊妹/ 吉本芭娜娜 /

「想寫封mail,但不想寫給認識的人時,可以寫給橡子姊妹。」

一場意外奪走雙親的同時,也帶走了兩姊妹的笑容。姊妹輾轉住到孤僻的叔公家,在叔公過世後,秉持著想要讓人不必再隱藏寂寞的理念,經營起一個網站。

姊姊的名字是Donko,妹妹的名字是Guriko,兩人的名字合起來就是「橡子」(DonGuri)的意思。相差兩歲的姊妹,取了一組名字,像雙胞胎一樣。爸爸說,這樣就不用孤伶伶地活著。

不久,陸續收到陌生人的來信。由在女性雜誌擔任撰稿的姊姊負責回信,妹妹則利用直覺,出點靈感,並檢查是否有漏回的信件。橡子姊妹以不是遊戲的態度,堅持下去。

姊妹藉著這樣一個網站把自己從別人那裡獲得的收穫,也傳達給其他人。一本充滿故事,讓人會想要細細品味的療癒系小說,來自吉本芭娜娜。

智利秘密行動/ 賈西亞.馬奎斯 /

1973年,信仰社會主義的智利民選總統阿葉德被陸軍總司令皮諾契特所發動的流血政變推翻,阿葉德慘死,智利也開始了長達十六年的軍人獨裁,數萬名社會精英被殺、被捕失蹤、被流放國外。

本書主角密戈爾.立頓(Miguel littin)在流亡海外十二年後,化裝潛回智利,在風聲鶴唳中,拍攝了暴露戒嚴體制下智利現況的影片;步步驚魂,幾度陷入絕境……

立頓早年就讀智利戲劇學院,畢業後進入電影界。曾任阿葉德政府時代的國家電影公司總裁,1973年反阿葉德流血政變中,成為軍方撲殺對象,後僅以身免,流亡歐洲,結識本書作者馬奎斯。

立頓曾以描寫尼加拉瓜革命的電影《阿爾西諾與鷹》(Alsino & the Conder)獲1973年莫斯科影展金牌獎,奧斯卡最佳外語片提名;本書所述立頓這次潛返智利拍片的成果,則是1986年9月在威尼斯影展得獎的《關於智利的全記錄》(Acta General de Chile)。

諾貝爾文學獎得主馬奎斯,以第一人稱詳盡地記錄了這次比電影還驚悚懸疑的行動。

非關命運/ 因惹.卡爾特斯 /

一九七五年的《非關命運》是二零零二年諾貝爾文學獎得主因惹.卡爾特斯的第一部小說,主角是年少的柯弗,他被抓到集中營,而且活得很安穩。小說以反襯的手法將集中營的日子描述得和日常生活沒什麼兩樣,有苦也有樂。柯弗以小孩懵懂的觀點看世界,沒有先入為主的成見,並不覺得事情有什麼不對。而正因為不做道德的責難與意識形態的控訴,小說的微言大意更形突出。讀者看到的不只是殘酷的暴行,還有執行暴行的不加思索。施暴者與受害者都有本難唸的經。卡爾特斯的意思是,活著就要順從。奧斯維茲集中營的囚俘成了順民,正如同人類日常的處境。

熊/ 威廉.福克納 /

《熊》是1950年諾貝爾文學獎得主威廉.福克納所著之長「短篇」小說,本書的每一個句子都包含著過去、現在,與當時美國南方社會的情況與道德問題;而當主人翁艾薩克.麥卡斯林在叢林裡所經歷的自然次序與當時美國南方社會相反時,他選擇了背叛社會,摒棄世俗……

眼中沙/ 泰戈爾 /

這是泰戈爾以孟加拉文寫就的文學珠玉,一個迷人的加爾各答故事:原本平靜的家庭,因為一個有著神性和魔性的少女到來,命運的渦漩將所有人捲入其中,有如星宿位移。

她是個孤兒,來自莽莽叢林中的麋鹿。她是個少女同時也是一個新寡的少婦,她的慧黠帶給人安慰和快樂,就像一個美妙的吉祥女神;然而她更是一杯美酒,一團火焰,一朵帶著毒刺的花蕊,讓人迷亂。在愛情的遊戲中,叫所有人進退失據。

「我們設下的圈套,可以說是有意的,也可以說是無意的。我們女人是虛假的一族。」她說。

她是「眼中沙」。

索忍尼辛短篇傑作集/ 索忍尼辛 /

本書是一九七〇年度諾貝爾文學獎得主索忍尼辛評價最高的短篇小說集,也是這位蘇俄當代大文豪最能表現鄉土情懷的代表作。書內共收集短篇小說六篇,另外收入了十六個極短篇,有的評論家把它們評為散文詩,有的則評為散文小說或散文,這裏稱它們為極短篇都能適合,事實上這十六篇多數在千字以下,且篇篇精彩,多以象徵手法寫成,寓意極美。

索忍尼辛於一九八二年十月十六日來華訪問,並於廿三日在中山堂,以「給自由中國」為題發表演說,引起國內極大震撼,也給予我們極大鼓舞與警惕。本書讓讀者更深一層了解索忍尼辛及其藝術精神。

伊甸園東/ 約翰.史坦貝克 /

「我似乎永遠在寫這本書。我一輩子都在寫這本書。早期的作品只是習作:準備寫這本書的習作。也就是這個緣故,我要這本書寫得好,因為它是居於首位的。」《伊甸園東》(East of Eden)確實是史坦貝克所有作品中最具份量的一本書。一九六二年度諾貝爾文學獎的褒獎文讚揚他的作品:「既寫實且富於想像力,同時兼具社會性的洞察力與幽默。」作家的責任乃是對人生的提昇、擴展與鼓勵,他的思想是瘸子的柱杖、愚頑者的諍友、弱者的力量以及懦者的勇氣。《伊甸園東》是史坦貝克文學生命的頂點,就世界文學史而言,亦佔一席之地。

史坦貝克把本書寫成一曲永恆鳴奏的偉大交響樂,人們可以很清楚地發現這是一首對大地、對作為大地保護者,以及開拓者,同時也是命運實現者的人類所做的頌歌。

史坦貝克小說傑作選/ 約翰.史坦貝克 /

本書收錄的作品背景大都是美國加利福尼亞(California)薩利納斯(Salinas),這也是史坦貝克一輩子心靈的家園。故事主要分成三類:哲思、社會觀察及鄉野異聞。

〈菊花〉描述熱衷於菊花的妻子,偶然打開心扉與一位補鐵匠往來,但沒多久她便感到失落,乃藝術家與市儈作風的衝突;〈白鵪鶉〉描述愛花園愛到精神失調的故事;〈自衛團員〉講述某人參與對黑人的私刑後,短暫的心境描寫;〈姜尼「熊」〉描述天真無邪的大孩子透露當地有錢白人女子與中國僱工間的秘密性事,最後無形卻巨大的社會壓力把女子逼上絕路。

史坦貝克精鍊的文筆營造出高度情緒張力,介於鄉村與城市間、勞工與地主間、過往與現實間,人性與詭譎並行,訴說時代變遷底下的諸多百般妥協。

死神放長假/ 喬賽.薩拉馬戈 /

天機不可預測。

如果再也沒人死亡,世界會發生什麼事?

新年第一天,故事開頭,沒有人死。自從這個國家的「太后」居然沒在跨年夜嚥氣,第二天也沒有人死,更準確地說是從一月一日零時起,全國沒有一例死亡紀錄。人們為此徹夜狂歡,但也有人意識到不尋常,很快地,「不再有死亡」這件事像一把火開始燒向殯葬業、醫院、保險公司,發放年金的政府,甚至動搖教會信仰根基,讓政客和宗教領袖傷透腦筋。電視台收到一封紫色的神祕信件,宣告人類死亡即將回歸,收到死亡通知信的人將有七天時間準備告別人間……

「親愛的先生,謹通知你和所有有關人士,從今晚午夜開始,人類又將開始死亡。」

一個任性的死神,對人類進行了一場實驗。

筆下故事總是從現實生活中不可能發生的荒謬事件展開,在《盲目》出版十年後,八十三歲的薩拉馬戈,虛構出一個「人類不死」的寓言——如果人都不死,將會是意想不到的災難。看著想像中的美好長壽演變成令人恐懼的詛咒,宛如一場震撼教育。我們究竟如何想像死亡?死神是什麼樣子?怎麼還會失蹤了?為什麼沒有人立刻領悟,死神的消失不是一件好事,而以為那是人類的至高無上的幸福?

全書從夢寐以求的不死奇蹟開場,薩拉馬戈自在出入現實與荒誕,既詭異又自然,結果人一旦死不了就跟看不見一樣,百無禁忌,理性盲目,讀來既捧腹大笑又不寒而慄,將人類對死亡的恐懼轉變為對生命的恐懼,依舊不忘深刻審視人類的處境。從求索不死中得到覺醒,更勝不死,一舉從荒謬昇華到崇高。

「我以書名蘊含的某種思想為出發點去寫一本書,解決我所面臨的問題;換句話說,我每一本書都是希望能解決我與世界、與他人關係中面臨的問題。」

福兮禍所倚,禍兮福所伏。

死神的實驗是否能讓人類領悟、記取教訓?

一旦死神再度放假,恐將掀起無止境的循環。