紅高粱

作者:莫言1986年發表的中篇小說《紅高梁》,為莫言的成名之作。《紅高粱》中創造了莫言的文學王國「高密東北鄉」,通過「我」的敘述,描寫了抗日戰爭期間,「我」的祖先在高密東北鄉轟轟烈烈、英勇悲壯的人生故事。這部《紅高梁》同時收入題材或主題相近的其他中短篇,旨在加強讀者對作家莫言的主要的中篇小說,或某一方面的創作思想的了解。

《紅高梁》描寫抗日游擊隊司令余占鰲年輕時做過驕夫。有一次,他抬一個十六歲的姑娘戴鳳蓮出嫁,路上遇上一個拿假槍的劫匪。余占鰲憑著膽色與力氣,把劫匪打倒,因而獲得姑娘的好感。也許是出於同情——同情她要下嫁一個酒商患麻瘋的獨生子,也許是出於愛戀,余占鰲後來殺了酒商父子,拯救了戴鳳蓮,且與她做了一對沒有名分的夫妻,這是故事的一面。另一面是講述余占鰲帶隊在墨水河邊伏擊日軍車隊,可惜被「友軍」出賣,幾乎全軍覆沒,連戴鳳蓮也因為給游擊隊送餅而被日軍射死,故事就在這個悲壯的場面中結束。

豐乳肥臀

作者:莫言《豐乳肥臀》是莫言1995年創作的一部波瀾壯闊的民間「史詩性」大書。它記錄了一位飽經苦難的母親和她的八個子女構成的龐大家族:母親用奶水餵養女兒和女兒們的子女,在戰亂中保護孩子們避難、逃荒。女兒們跟著她們愛上的男人加入不同的政治勢力,於是20世紀中國的瘋癲歲月便在這個龐大 家族的內部投射出角逐與廝殺、親情與背叛、犧牲與冷漠、榮耀與恥辱。大起大落之下,母親始終如堅硬的河床承受著一切,保護著一切,見證了戰爭與飢餓,也見證了荒唐與揮霍……

莫言以一貫超乎常人的想象力和東方超現實主義的筆法,描繪了一幅生機勃勃又塗滿神秘色彩的鄉村圖景。在這裏,愛與欲、生與死、鮮血與肉體、饑渴與奢侈,都以超自然的能量爆發出來。而位於圖畫中心的,卻是那位承載苦難的民間女神,也是聖母瑪利亞的化身——母親。

紅高粱家族

作者:莫言《紅高粱家族》是2012年諾貝爾文學獎得主莫言的長篇小說,創作於1986年,是莫言向漢語文學,乃至世界文學奉獻的一部影響巨大的力作,曾入選《亞洲周刊》評選的二十世紀中文小說「百年百強」和英美學界重量級期刊WORLD LITERATURE TODAY評選的75年來世界四十部傑出作品榜單。

小說通過「我」的敘述,描寫了抗日戰爭時期,「我」的先輩們在高密東北鄉上演的一個個轟轟烈烈、英勇悲壯的故事。 「我」的先輩們一方面奮起抗擊殘暴的日本侵略者,一方面迸發出可歌可泣的傳奇愛情,同時也展現了人類在情感受到世俗規則壓迫時陷入的衝突。

「歷史上的人物、事件在民間口頭流傳的過程,實際上就是一個傳奇化的過程。歷史是人寫的,英雄是人造的。人對現實不滿時便懷念過去;人對自己不滿時便崇拜祖先。我的小說《紅高粱家族》大概也就是這類東西。」——莫言

靈山

作者:高行健《靈山》,法籍華裔作家高行健的一部長篇小說,靈山的中國形象以四川省為原型,高行健也憑著這部小說獲得2000年諾貝爾文學獎。

《靈山》是一部獨樹一格的長篇小說巨著,根據作者中國西南偏遠地區的漫遊印象,由不同的人稱代詞「你」、「我」、「他」呈現不同的內心觀點,更呈現主人公旅程的反思與朝聖心路,瑞典皇家學院的頌辭提到:「在高行健的作品中,可以見到文學從個人在群眾歷史中的掙扎,得到新生。」

邊陲地帶流傳巫術、民謠、江湖好漢,奇風異景,一趟探索心靈的桃花源,敘述者到處遊蕩,只為尋找心中的樂土。作者從各個角度切入,體現一個向靈山朝聖的心路歷程,並藉此撥開中國文化的多樣神秘面紗。

在作者的運鏡之間,心境的蒼涼與迷濛中,世界萬千之景,富麗磅礴的山水、曲折典雅的小城窄巷,在藝術家/小說家的虛實筆觸之下,吐納出無盡的魅力……

圍棋少女

作者:山颯20世紀30年代,在日本佔領下的中國東北一個城市裡,一位16歲的少女時常到廣場上去下圍棋。在棋盤上,她足智多謀,能夠很快將對手打得一敗塗地。

在一個偶然的機會裡,她遇見了一位喬裝中國人的日本年輕軍官,他崇尚武力,滿腦子的武士道精神,將侵略中國看成是自己的神聖任務。在棋盤上,他縱橫馳騁,勝過以往任何對手。

一個是侵略者,一個是被侵略者,兩人斷斷續續地一天一天相約在廣場下棋……

圍棋是貫穿整本書的重要線索。然而,少女和軍官所下的一盤棋……

目前,中法影界正籌劃將該書搬上銀幕。由於書中有一定的暴力和情慾描寫,不一定適合年輕的讀者看。

單車失竊記

作者:林明華《單車失竊記》敘述一位思緒細密、感覺敏銳的失業青年,好不容易謀得為幼稚園開車的職業,卻因為單車失竊而顯露出倉皇、驚愕、躁切、焦慮,頓失原有從容不迫的態度,陷於瘋狂混亂的狀態。作者通過他的經歷,展示現代人生的赤裸本貌。本書獲聯合報第十一屆小說獎中篇小說第二名。

抱玉岩

作者:祝興義《抱玉岩》寫的是高考制度恢復後,「老三屆」學生沈岩以優異的成績考入渴望已久的大學,而沈岩過去的學生與戀人彭稚鳳卻成了他大學老師的故事,評論界認為它是對「文化大革命」的批判和對高考制度恢復的禮讚。

小說的命名〈抱玉岩〉,亦即卞和洞、抱璞岩,據說是和氏璧的出土之處,於小說本身有暗寓之意。

三生石

作者:宗璞《三生石》是著名哲學家馮友蘭之女宗璞所著的中篇小說。《三生石》是一部描寫災難和痛苦的作品,卻充滿了對獨立人格力量和對真摯的友誼和愛的讚歎。

《三生石》是一部描寫災難和痛苦的作品,卻充滿了對獨立人格力量和對真摯的友誼和愛的讚歎。它在深沉而浩大的憂患背景上,寫了菩提、方知、陶慧韻等幾個文弱的知識分子,如何在災難接踵而至幾乎陷於絕境中,獲得人生的堅信並戰勝命運的挑戰。他們不僅從梅、蘭、竹、石等中國哲學和藝術所追求的理想人格象徵中吸取「骨」和「志」的力量,甚至從老莊和排宗哲理中尋覓解脫困厄的津渡。他們的超脫和徹悟,相信無所求也就無所失的自我超脫,這當然顯示了出世和虛無。但在《三生石》特定生活境遇下,透過超脫、避世的外殼,卻強烈地顯示了內心的執著人生,對生命充滿信念的光輝。因此,菩提和方知,在當時沙漠般的世界上,面臨一個又一個的襲擊,不畏懼,不哀傷,而是迎著苦難走去,在從容和緩之中,透出做岸和堅毅。這部作品驚人之處是,它創造了一種沉鬱的以柔克剛的美。

人們往往會在蒙受苦難的時候,萌發起慈愛和友誼的渴念。「菩提和慧韻做鄰居不久,便常暗自慶幸。在那殘酷的、橫卷著刀劍般的世界上,他們只要能回『家』,就能找到一塊綠洲,滋養一下她們那傷痕纍纍的心。」窄小的勺院內,有動人的愛和友情。陶慧韻身上表現的友愛如此博大,甚至具有殉道的色彩。她超人的痛苦,超人的忍受,以及拋舍自己的慈愛精神,都超過了她自身的負荷力。在這種沉重的超載中,作者讓我們感知到人類的善良、堅忍和犧牲等的道德力量。《三生石》寫了菩提和方知在苦難中的真摯的愛情。正如方知所說,如果他把自己的秘密和親友商量,恐怕誰也不會贊成他的選擇。但他憑他那充滿感情的沒有患「硬化症」的心,指引他來到菩提身邊。正是方知的愛使菩提這隻飄蕩的小船,從此依傍在三生石上,獲得了生活的勇氣和力量。同樣,方知由於得到菩提愛情的撫慰,即使在囹圄之中,也感到與生活的聯繫如此親密並堅韌。當人們處以絕境無以自授時,這種心靈的接近與溝通,便成了沉沉暗夜的一線光明。

臨行前,娘塞給她一把三寸長的金鞘匕首。她說,奈兒,收好它,以後會有用的。記住娘曾對你說過的話,早日贖脫你的罪孽。

荒人手記

作者:朱天文《荒人手記》為台灣著名女作家朱天文的長篇小說代表作。1994年,朱天文創作了長篇小說《荒人手記》,並一舉奪得台灣首屆時報文學百萬小說大獎首獎。朱天文對這部作品也最為自負,稱有了這部作品,「終於可以和張愛玲平了」。

這本書採用同性戀的視角,以一個中年同志的手記形式來寫作。實際上作家與第一人稱是分離的,身份特徵被作家借用。全書遣詞造語極端風格化,精鍊而濃稠度甚高,句句箴言,故事性方面則涵蓋許多面向,形式獨特,近似意識流手法,將生活事件拆散成充滿生命力的碎片加以知覺化的重組,傳達對生命與生活的思考,一度曾被質疑其是否可歸類為小說樣式,引發討論。

「這是頹廢的年代,這是預言的年代」

這是《荒人手記》的開場,許多讀者書迷都還會順口背誦的兩句。荒人拿下百萬小說獎那年,台灣正在八零年代錢淹腳目的鬧熱中,文藝創作浪潮也一波更勝一波,彷彿無盡頭;然而,當《荒人手記》出現,許多如今是創作人的昔日讀者無不驚心回想起:當年真是嚇壞了。「一生沒有一刻像現在,我如此渴望看見人,隨便一個什麼人或是背後傳來的足音都可以。」再沒有了,許多人讀著讀著不斷驚嘆,心中一陣空白,站穩再讀,日後多年跟友朋聊起,呼應了唐諾對本書曾經說的「朱天文的文字之美,一路到《荒人手記》上已達引發驚懼的高峰。」

傳說朱天文寫完這本書對著同為創作者的朱天心說:終於可以跟張愛玲平了。這本小說在台灣文壇有著極受推崇的地位,也是朱天文個人寫作史上最具代表性的一冊。她為敏感、寂寞、拒絕社會化的一群人寫下極度文字之作。

傷心咖啡店之歌

作者:朱少麟馬蒂在絕境下,不得不踏入傷心咖啡店,在那兒,每個人都有自己想追求的事物,吉兒為社會奉獻,素園為生活壓力所惱,藤條追求財富,小葉默默地為海安看守著傷心咖啡店,而完美的海安是大家所追求的,但他卻是無可自拔的自戀狂。在一次夜遊一行人到了海邊,每個人大聲地辯論『自由』的定義。最後馬蒂終究不甘於固定的生活,決定放棄升遷的機會,動身前往馬達加斯加島,尋找海安口中的耶穌──自由。在一個有別於台北喧鬧的落後島上,馬蒂追尋著耶穌,她領悟到人來自虛無,終於虛無。馬蒂為保護耶穌而犧牲自己,海安為了耶穌毀了自己容顏后不知去向,小葉也悄悄地離開了。傷心咖啡店關閉,一間新的店開幕,不變的是,招牌上深藍的燈光仍不停地閃爍。

傷心咖啡店深藍色的燈光存在於城市最晦暗的角落,一閃一閃,向每一個傷心苦悶的人招著手……

失去工作,失去愛情,在最傷心的絕境中,馬蒂走進了傷心咖啡店,以一杯咖啡的代價,經歷了人生中最混亂豐富的旅程;她看見了人間最浪漫壯麗的感情,也看見了世上最孤獨無情的人,掙扎著找尋生命意義的漫遊者,還有無可救藥的暗戀狂,他們都敢於用生命作賭注,來換取一個出口,而馬蒂找到的出口名叫自由……

濁流三部曲2:江山萬里

作者:鍾肇政本書為鍾肇政所著「濁流三部曲」第二部《濁流》。

《濁流三部曲》是台灣客家籍作家鍾肇政的大河小說,作於1961年至1963年。三部曲分別為《濁流》、《江山萬里》、《流雲》。故事背景大約是日治末期至光復後半年(1943-1946),描述來自大科崁五寮的青年陸志龍先任國小助教,再進軍中當學徒兵,光復后回到家鄉的生活。此系列被認為是台灣文學第一部大河小說,也被認為是鍾肇政最具文學價值和歷史價值的作品。

濁流三部曲1:濁流

作者:鍾肇政本書為鍾肇政所著「濁流三部曲」第一部《濁流》,敘述主角台灣郎接受日本「皇民化教育」,最後覺醒的故事。

《濁流三部曲》是台灣大河小說的源頭,作者細膩的描繪自身的經歷與時代鉅變下的風景,其中也有纏綿的愛情,形成視野寬闊的巨著。是書寫民族苦難的史詩,更可以讓許多新一代的讀者回顧父祖輩那段充滿心酸、屈辱、迷惘,卻又隱約摸索企盼未來的時代。

魯冰花

作者:鍾肇政鐘肇政於民國五十年,三十七歲時,發表在「聯合報」的第一部長篇小說。 魯冰花本是黃色的小花,種於田裡或茶樹間,開花後,被犁入泥土,肥沃土地,它象徵書中早夭的美術天才兒童,雖早夭,但啟示了人們的心。

《魯冰花》這部長篇小說,十多年前已被拍攝成電影,當時這部電影與主題曲頗受歡迎,成為七○年代大家的共同記憶。書名「魯冰花」,乃由Lupin音譯而來。Lupin屬羽扇豆科植物,它開滿鄉間小道,點染農村景緻,而在花葉凋零後被視作農村的花肥,隱喻著平凡而高貴,美麗與哀愁的主題。

美術老師郭雲天由大城市調到水城鄉小學任教。水城鄉山水秀麗但貧富懸殊,雲天發現班上的學生古阿明是個繪畫小天才。

阿明家境貧窮,調皮搗蛋,學業不好,但對色彩和周圍事物有極敏銳的感覺和想像力,於是極力推薦阿明代表學校參賽,卻遭大部分老師抵制,硬推選有錢有勢的鄉長的兒子。

眼見學校老師們的勢利短見和愚劣,郭雲天失望回城,與阿明道別時帶上了阿明一張畫離去作記念。阿明已受肝病折磨,他父親無力讓他治院,向鄉長借錢又被無情拒絕。在一個小雨綿綿的陰天,阿明在描繪家鄉的美麗景色時靜靜地睡著般走了。

不久,消息傳來,郭老師把阿明的畫送參一世界比賽,獲第一名獎。於是整個水城鄉地區幾乎人人都為本地出了個天才而臉上有光。。最後,幾個親朋一起去給阿明上香並把阿明所畫的畫都燒給阿明,阿明爸爸把這個榮耀的獎狀也一併燒掉。

笠山農場

作者:鍾理和本書為鍾理和先生最著名的一本長篇小說著作,鍾理和先生在台灣文學史上是一位重要的文學家,一生熱愛寫作,在其作品中,有一類專門描寫農民生活的作品,《笠山農場》就是其中之一,也許是從小就生長在農場,對農村生活的熟悉,使他在描寫農民文學時,總是能貼近農民最底層的心理活動,細膩地描寫出他們的行態舉止和思想情感,《笠山農場》更是他此類作品中的佳作,讀來十分令人動容。

鍾理和藉著描寫笠山農場的農民生活,及人物間的互動及心理狀態,作為鋪展全書的動線,鍾理和以生活至上的生命哲學處處呈現於書中的字裡行間,在其一貫略帶感傷的文字氣氛中,洋溢著生命的喜悅,每一個生活情節的片段,即便是瑣碎的生命記憶,都充盈著生命之光,在鍾理和的心目中,實有一種認真為生的嚴肅生命態度在,即使是最卑微的個體,都不應該被睥睨忽視,其筆下的農民們,雖然多是一生之中乏善可陳的小角色,生活並不輕鬆,而且缺少快樂,甚至為了免於凍餒,必須活得萬分艱辛,但鍾理和的筆卻傳達了他們營生時的專注,認真得令人感動,相信這將是一本值得你細細品味體會的作品。

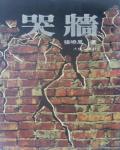

哭牆

作者:張曉風本書為張曉風短篇小說集,收錄了包括《哭牆》、《鐘》、《訴》、《嗯,很甜》、《樹》、《潘渡娜》六篇張曉風最具代表性的短篇創作。

「那牆總是濕的」,張曉風說:「這是一本潮濕的書,這是一本鹹澀的書,它不是精緻的玉器,它不供人欣賞把玩」。它讓我們感受到屬於這個時代的悲哀,以至人類種種的痛苦畫像。如果我們仍然擁有愛心和悲憫,則遭些個深沉的哀痛將足以使我們終年不飽,終生不歌。即使是時下那些被訓練得不敢思想、不敢同情的人們,在觸及「哭牆」時,也會在學習歡笑之外,仍不忘記哭泣。

最初

作者:張大春「最初的張大春三本經典選集」,囊括了他初期成名代表作:時報文學獎五位評審一致高票推崇的 、憂國的外省榮民寫下「告全國軍民同胞書」的 、科幻小說首獎的 、令人不禁玩起解讀遊戲的……等等,一篇篇熱鬧又有門道的短篇作品。此外休息了近兩年的張大春,還為這套書寫了短篇小說代序,今年閱讀張大春當然要從「最初」三本經典選集系列開始。